- Иконоборчество (иконоклазм) появилось как борьба с кумирами, эта традиция восходит к еврейской истории

- Икона — образ святого или божества, их создают с глубокой древности

- Триумф Крума

- Христианские иконы возникли во II веке

- Иконоборческое движение возникло в Византийской империи в VIII

- Иконоборцы в других странах

- Почитать иконы запретил император Лев III в 726 г., затем были Соборы 754, 787 и

- Второй период иконоборчества продлился до 842 года и завершился торжеством православия

- Сегодня иконоборцы — это представители ряда христианских течений протестантского толка, а для православия это движение — ересь

- Иконоборчество: сущность предпосылки и периодизация

- Иконопочитание. Древнейшие иконы. Иконоборчество и его Вселенские Соборы

- Метанойя: по какому признаку определить, что она в тебе произошла?

Иконоборчество (иконоклазм) появилось как борьба с кумирами, эта традиция восходит к еврейской истории

Идея о том, что изображения божественности невозможно создать, восходит к Библии. Мы находим это в двух изданиях Заповедей:

«Не делай себе идола и никакого образа того, что на небесах вверху, того, что внизу на земле, и того, что в подземных водах, не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнивый, наказывающий детей до третьего и четвертого поколения, ненавидящих меня за своих отцов».

(Второзаконие: 5: 8-9)

«Видите ли, не заключайте завета с жителями земли, в которую вы входите, чтобы они не стали сетью между вами. Разрушьте их жертвенники, сокрушите их колонны, разрушьте их священные рощи и сожгите статуи их богов огнем, потому что вы не должны поклоняться другому богу, кроме Господа Бога, потому что его имя ревниво; Он ревнивый Бог»

(Исх. 34: 12-14)

Скульптура богини Ашеры. Один из тех «идолов», с которыми были призваны 10 заповедей бороться. Интересно отметить, что евреи долгое время почитали Ашеру наравне со своим Богом. Фото: upload.wikimedia.org

В исходном тексте используются слова:

- «Образ» — песель, корень глагола «пасаль» (резать камень). Образованное существительное обозначает готовые фигурки из камня или дерева. В Библии он используется только в связи с религиозными скульптурами богов, людей и животных. Следовательно, речь идет исключительно о статуях божества;

- «Идол» (сам) — видимо, тоже статуя божества, что-то похожее на значение песела;

- «Наброски» — taḇnit Прототип (идея) объекта, или реализация этой идеи. Говоря современным языком, это модель чего-то. Слово есть в оригинале, но в синодальном переводе Заповедей оно не отражено и заменено словом «без изображения». Интересно, что в Библии на иврите есть выражение «профиль идола», то есть эти понятия можно сочетать.

«Идолы» заповедей — это не иконы, а статуи божеств, которым поклонялись враги древних евреев

- «Ашера» — имя богини, издавна почитаемой евреями. В синодальном переводе его имя не всегда отражается. Более адекватный перевод отрывка: «Разрушьте их жертвенники, сокрушите их колонны, сожгите их дотла». Его почитали в виде колонн, скульптур и священных деревьев.

Подробнее о переводе Библии и верованиях древних евреев вы можете прочитать в книге исследователя Сергея Петрова «Смотри на своих богов, Израиль!».

Вот твои боги, Израиль!

В книге Левит столбцы упоминаются в отрицательном контексте:

«Не делайте себе идолов, не ставьте статуй, не ставьте колонны на свое место и не кладите камней с изображениями в вашей стране, чтобы падать ниц перед ними, ибо Я Господь, ваш Бог

(Лев. 26: 1)

Но так ли очевидны эти запреты на скульптуры? Вряд ли.

«В тот день жертвенник Господу будет посреди земли Египетской, и памятник Господу будет на ее границах».

(Исайя 19:19)

Здесь, в оригинале, используется слово «столб» (maṣṣeḇa), сооружение, возводить которое книга Левит запрещает.

Ряд стихов Ветхого Завета дают основание для осторожного предположения о том, что в Иерусалимском храме был образ Бога. Например:

«Езекия взял письмо из рук послов, прочитал его и вошел в дом Господень, и Езекия открыл его перед Господом, 15 и Езекия помолился перед Господом и сказал: Господи Боже Израилев, восседающий на херувимах! Только Ты — Бог всех царств земли, ты сотворил небо и землю».

(4 Царств 19: 14-15)

Танцы вокруг золотого тельца Николя Пуссен. Гнев Моисея по поводу создания этой статуи является примером ветхозаветного иконоборчества. Фото: pravlife.org

Как известно, Телец был символом бога Эля и его сына громового Ваала. Позже, как видно из Священного Писания, Бог Ветхого Завета несколько раз отождествлялся с тельцом:

«Посоветовавшись с царем, он сделал двух золотых тельцов и сказал народу: вам не нужно идти в Иерусалим; это ваши боги, Израиль, которые вывели вас из земли Египетской»;

(3 Царств 12:28)

а также например. 32: 5, где теленок создан на праздник Господень.

Косвенные свидетельства Ветхого Завета и археологических находок позволяют утверждать, что у древних евреев издавна почитались скульптуры божеств из различных материалов, священные деревья и столбы ритуального назначения.

Борьбу с изображениями следует воспринимать как войну против чужих традиций.

Сакрализация образа Бога — это явление, последующее тому, что принято думать.

Ряд исследователей твердо убеждены в том, что с этой проблемой был положен конец еще на заре христианства, и до тех пор все еще велись споры о легитимности образа Божественного.

Икона — образ святого или божества, их создают с глубокой древности

Икона в переводе с греческого означает «образ», «образ». Это интересное эхо еврейского песела.

Живопись — старейшее известное искусство в мире. И первые изображения, по мнению большинства историков, отражали именно религиозные сюжеты. Можно сказать, что наскальные рисунки — это первые иконы.

Далее мы рассмотрим традицию изображения богов и смертей в Древнем Египте и культурах, возникших после нее.

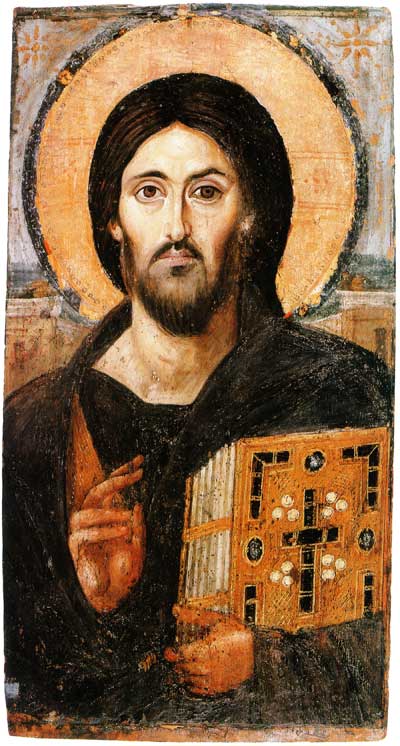

Христос Вседержитель, магистр Константинополя, 6 век Синай, монастырь Святой Екатерины. Одна из старейших икон Спасителя. Фото: images.icon-art.info

Ключевым отличием иконы от картины на религиозную тематику является представление о святости иконы. Она — место, где встречаются духовный и материальный миры, выражение в физической форме божественной благодати. Отсюда следующие функции значка:

- Воодушевляющий сюжет. Икона отсылает нас к некоторым эпизодам из жизни святого или божества. Это должно быть образцом для подражания для религиозного человека.

- Символический. Есть каноны, по которым создается образ. Они напоминают верующим о важных религиозных учениях.

- Духовный. Икона проецирует в наш мир энергии потустороннего пространства. Это одухотворяет храмы и другие помещения, а также позволяет обращаться к божественности через изображение, как если бы через какой-то передатчик.

Триумф Крума

В 811 году случилась катастрофа. Во время кампании против своего северного соседа византийская армия успешно сожгла болгарскую столицу Плиску и начала возвращаться. А потом… болгары напали на римский лагерь. Воины еще спали, и битвы как таковой не было, только бойня, в ходе которой погибло огромное количество рядовых солдат и военачальников. Многие из убегающих утонули в болоте. Умер и император Никифор — из его черепа болгарский хан Крум по степной традиции сделал красивую чашу для застолья. Поражение Плиски было воспринято как аналог разгрома Адрианополя (378 г.) — несколько столетий императоры не умирали на поле боя.

Поражение считалось гневом божьим.В новом сражении при Вершинике (813 г.) армия снова потерпела поражение: поспешно набранные византийские войска в панике бежали. Два поражения подряд были вызваны плохой дисциплиной и слабым духом солдат.

Власть в Константинополе сменилась. Новый император Лев V Армянин преобразил корабль своей империи: стали рубить иконы топорами и сжигать их на костре. Решения 754 Конгресса были воплощены в жизнь. Новому императору удалось отбить нашествие Крума (он умер) и заключить мир с новым ханом. Но царствовал он недолго: Лев V был свергнут и убит, а его сыновья искалечены.

Христианские иконы возникли во II веке

Христиане написали первые иконы во II веке. Эти изображения не сохранились. В основном они были символическими. Христа вполне можно было изобразить в виде какого-нибудь животного. Вы помните агнца из Откровения Иоанна Богослова? Таких животных было нарисовано в изобилии.

В основном это была картина на стенах, а не отдельное изображение.

VI первые иконы, сохранившиеся до наших дней — это век

Самые старые христианские иконы, дошедшие до нас, относятся к VI веку. Они расписывали стены храмов.

Иконоборческое движение возникло в Византийской империи в VIII

Христиане по-своему интерпретировали наследие иудаизма. Излишне говорить, что даже сами евреи уже не вспоминали прошлое: столпы Господа, Ашер в храмах и другие элементы древней традиции.

Закон Моисея и его прямое толкование стояли во главе всего. Идея запрета поклонения инопланетным божествам превратилась в идею запрета любого изображения божественного.

Бунтарь вторгается в лик Христа. Миниатюра из Хлудовской Псалтири.

По мере накопления власти христиане начали уничтожать иконы языческих божеств. Храмы, статуи, живописные изображения — многого в этом современном обществе не увидишь из-за событий того времени.

Толкование заповеди об идолах никогда не было одинаковым для всех христиан. Иконоборческое движение быстро обратило свой взор на образы христианской живописи. Для этого было много причин:

- Верующие поклонялись иконам. Произошло быстрое осквернение религии. Уже в VI веке стало очевидно, что люди воспринимают изображения как объект поклонения. Одни священники завидовали этой традиции, другие спорили, третьи пытались найти компромисс, потому что для неграмотной паствы рисунки — единственный способ восприятия библейских сюжетов.

VI — век, когда назрела проблема: люди стали поклоняться иконам, а не тем, что на них.

- Влияние ислама. Негативно отнеслись к изображениям и мусульмане. Вспоминая свои идеи, христиане запутались. Некоторые всерьез думали, что это правильная позиция. А с мусульманами было легче наладить отношения, избавившись от икон.

- Изображения могут не понравиться Господу. Можно ли изображать Иисуса Христа обычным человеком? Разве не было бы кощунством изображать Святого Духа в виде голубя? Совершенно нормально махать кистью над духовным и непостижимым? Многие думали, что нет.

В VIII веке ситуация достигла апогея: противники священных икон начали знаменитый иконоборчество в Византии, объявив эти изображения идолами.

Иконоборцы в других странах

Иконоборческие настроения имели место в средневековой Европе, где они приняли форму религиозного и политического движения. Здесь они не только боролись против культа священных изображений, но и критиковали безраздельное господство и угнетение Церкви. Как утверждали иконоборцы, верующий может достичь спасения без религиозной символики и подчинения строгим правилам католицизма.

В XVI веке иконоборческое движение наиболее интенсивно развивалось в Западной Европе. В этот период в Германии были зафиксированы восстания последователей протестантизма. Многие православные церкви в Прибалтике пострадали от агрессивных действий иконоборцев.

В России иконоборчество проявилось в форме открытого протеста против существующего режима. После гражданской войны 1918 года в Советском Союзе повсюду были разрушены церкви и иконы, а религия и ее последователи подвергались всяческим гонениям.

Почитать иконы запретил император Лев III в 726 г., затем были Соборы 754, 787 и

Император Лев III запретил поклонение иконам в 726 году. Он считал, что таким образом он против поклонения идолам. Константинопольский патриарх Герман выступил против императора, но не получил поддержки властей и был вынужден уйти в отставку. Дело императора продолжил следующий правитель Константин V.

в 754 году состоялся иконоборческий собор, на котором было запрещено почитать иконы

В 754 году состоялся иконоборческий собор, который довел запрет почитания икон до уровня «официальной церкви.

Лев III и Константин V — лидеры иконоборчества.

Период иконоборчества (VIII — IX века) отмечен жестокими гонениями, репрессиями, разрушением фресок, мозаик, икон и других подобных религиозных образов.

На Западе эта проблема стояла не так остро. К иконам там всегда относились проще. Папа Адриан I даже направил византийской императрице Ирине и ее сыну Константину VI письмо, в котором убеждал их отказаться от иконоборчества.

787 в этом году решение о запрете почитания икон было отменено VII Вселенским собором

При его поддержке в 787 г на VII Вселенском соборе решение 754 г было отменено.

Второй период иконоборчества продлился до 842 года и завершился торжеством православия

Иконоборцы какое-то время продолжали молча существовать со своими идеями, но потом сами стали жертвами гонений. Возможно, это и послужило причиной второго периода иконоборчества.

Мы точно знаем, в каком году это началось. Именно тогда, при Льве Армянине, собрался второй иконоборческий собор 815 года, который отменил указы VII Вселенского Собора, несмотря на противодействие патриарха Никифора и монаха Феодора Студита.

Джованни Дамаскено — святой, отстаивавший почитание икон.

Возобновление почитания иконы произошло благодаря императрице Феодоре, созвавшей Константинопольский собор в 842 году, положивший конец этой проблеме. Это событие известно на протяжении всей истории как торжество Православия.

Важной фигурой того времени является Джованни Дамаскено, активно защищавший иконопочитание, которому он посвятил множество произведений. После смерти он был канонизирован Церковью.

Сегодня иконоборцы — это представители ряда христианских течений протестантского толка, а для православия это движение — ересь

Для Православия иконоборчество — ересь. Однако в почитании священных изображений важно не заходить слишком далеко. Икона — это способ общения с Богом, а не предмет почитания. Верующие часто забывают или не помнят.

В результате у людей есть «святые», «чудотворные», «моленные» иконы и очень христианская жизнь — где-то на периферии. Без икон можно быть православным. Но без следования учению Христа, а с иконами не получится.

Священник Георгий Максимов говорит о современном иконоборчестве:

«Как указали отцы VII Вселенского Собора, честь, данная изображению, восходит к прототипу. То есть, когда мы молимся перед иконой, мы молимся не за икону, а за того, кто изображен на иконе.

Точно так же человек вдали от родственников, если в минуту меланхолии целует фотографию своей матери или жены, тем самым выражает свою любовь не к фотобумаге, а к тому, кто на ней запечатлен.

Христианин не должен служить, как Бог, никому и ничему, кроме Бога, но ему велено почитать не только Бога, но и родителей (Исх 20:12), старейшин (Лев.1932) и благочестивых христиан (1 Кор. 16: 17-18).

И мы поклоняемся иконам, и в этом почитании ничего сверх дозволенного не воздаем. Иконоборцы возмущены тем, что мы преклоняемся перед иконами, целуем их, но в этом нет никакого обожествления.

Мы, православные, кланяемся и приветствуем друг друга, и апостол приглашает всех христиан: «Приветствуйте друг друга поцелуем святым» (1 Кор. 16:20).

Тем более что проявление любви и благоговения к иконам не является чем-то предосудительным. Иконы помогают нам молиться и выполнять заповедь «Вспомните учителей ваших, которые говорили вам слово Божие» (Евреям 13: 7).

В том числе и отцы седьмого Вселенского Собора, пусть Господь укрепит нас в истинной вере своими молитвами!»

Георгий Максимов священник

Советский период ознаменовался борьбой с Богом и уничтожением икон. На фото 1930-х годов изображения отправлены в грузовик для уничтожения. Фото: ic.pics.livejournal.com

Сегодня иконоборческие настроения никуда не делись. Архимандрит Александр (Глоба) сообщает о них следующее:

«Некоторые христианские конфессии (или, в данном случае, псевдохристианские) утверждают, что Библия также говорит: не изображайте ни идола, ни подобия человека, не поклоняйтесь образу, изображенному человеком. Еще раз спрашиваешь себя: какой это был век? Сейчас 21 век, век просвещения, в котором люди должны обратить внимание на историю церкви».

Архимандрит Александр Глоба

Но среди христиан уже не принято иконоборчество, это просто безразличие к иконам.

Западные церкви смотрят на них скорее как на художественную иллюстрацию, где-нибудь в Грузии легко найти храм, где всего три или четыре иконы, нет смысла заполнять каждую стену от потолка до пола изображениями святых.

Протестанты, ссылаясь на заповедь об идолах, предпочитают избегать икон и общаться с Богом напрямую, через молитву.

Не все христиане поклоняются иконам, но при этом не борются со священными изображениями.

Православные противопоставляют это тем, что икона является не приемником, а средством молитвы. Но протестанты заявляют, что им такие средства не нужны.

Такие сектантские организации, как Свидетели Иеговы, критикуют Православие за почитание икон, но в то же время демонстрируют полное непонимание христианских догматов о священных изображениях.

По всей видимости, существует некая генетическая память об уничтожении святых образов, живущая в массовом сознании мысль о возможности, а иногда и желательности осквернения святости, которая представлена в образе.

Этот довольно сложный сентиментальный комплекс использовал в 1998 году известный пайщик-художник Авдей Тер-Оганян, устроивший публичный пикоборство во время вырезания икон в Манеже. У этой акции была своя идеологическая программа: брались не иконы богослужебной практики, а наклеенные на стол репродукции из лавки Софрино».

Пафос заключался в том, что он вырезал их на фоне собственных работ, представленных на выставке Арт-Манеж, аргументируя это тем, что есть искусство истинное, а есть фальшивое, официальное, обманчивое искусство, которое он уничтожит на глазах у всех. При этом он предложил всем присутствующим придерживаться определенной квоты по прейскуранту «за осквернение».

Как артист боевиков, а значит, и профессиональный провокатор, он просчитывал эмоциональный эффект. Но вряд ли он рассчитывал, что против него заведут уголовное дело по статье «Разжигание религиозной ненависти» и что ему придется бежать из страны, в которую он еще не вернулся, хотя уголовное дело было закрыто около четырех лет назад, скорее всего, из-за истечения срока давности.

Иконоборчество: сущность предпосылки и периодизация

Наблюдение 1

Иконоборчество — это название религиозно-политического направления Византийской империи между VIII и началом IX веков, которое было направлено против почитания икон в христианстве.

Времена иконоборчества в Византии делятся на две фазы:

- Первый этап (730-787 гг.) Длился около 50 лет, начался во время правления императора Льва III и завершился регентством императрицы Ирины. Граница между двумя фазами — VII Вселенский Собор и последующее временное восстановление почитания иконы.

- Второй этап (814-842 гг.) Длился около 30 лет. Он начался во время правления императора Льва V и закончился во время правления императрицы Феодоры.

Получите выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту Узнать стоимость

Борцы с иконами считали, что иконы противоречат Священному Писанию. Поскольку в Ветхом Завете сказано, что «не делай себе идола и не изображай того, что там на небесах… не поклоняйся им и не служи им», иконы являются доказательством идолопоклонства и должны быть удалены из христианской жизни.

Возникновению иконоборчества способствовало тяжелое внешнее и внутреннее положение страны. В результате арабских завоеваний были потеряны плодородные и богатые провинции Сирии, Палестины, Египта, Месопотамии и Северной Африки.

Утрата плодородных и богатых регионов привела к кризису империи. Денежное обращение стало сокращаться, города начали приходить в упадок. Нашествия болгар, авар и славян и Балканский полуостров также не способствовали развитию страны. Города стали превращаться в большие деревни. Единственным по-настоящему крупным городом и культурным центром был Константинополь.

Утрата доступа к производству египетских папирусов также привела к снижению грамотности и образования в Византийской империи. Памятники старины, привезенные в город еще в четвертом веке, начали вызывать у горожан неосознанные опасения.

Вам нужны научные статьи для воспитательной работы? Укажите тему и получите ответ через 15 минут. Обратитесь за помощью

Отражением особого отношения к этому периоду византийской истории является популярность нового жанра в литературе — пророчеств, пришедших на смену ранее популярным рассказам. Жители Византии потеряли связь со своим прошлым и начали жить с постоянным ощущением скорого конца света.

В период культурного и экономического упадка второй половины VII века беспорядочная практика поклонения иконам стала нарастать. Так, некоторые фанатики ели гипс, соскобленный с икон святых, чтобы избавиться от болезней.

Такое поведение вызвало опасения у руководителей церкви, которые видели в такой практике угрозу возврата к язычеству.

Иконопочитание. Древнейшие иконы. Иконоборчество и его Вселенские Соборы

В энциклопедии «Википедия» (www.wikipedia.org) вы можете прочитать историю иконописи:

«Старейший

из дошедших до нас значков относятся к

6 век

и выполнены в технике энкаустики (живопись, в которой переплет цветов — воск. — прим. Авт.) на деревянной основе, что связывает их с египетско-эллинистическим искусством (так называемые «портреты Фаюма»)».

Некоторые богословы подтверждают, что ранняя церковь не знала икон и что катакомбная роспись была лишь символической. Вот как об этом писал доктор богословия, историк Православной Церкви протоиерей Александр Шмеман (1921 — 1983) в своей книге «Исторический путь Православия» (глава 5, часть 2):

«Первобытная церковь икон не знала

в его современном,

догматический

ценить.

Начинать

христианское искусство — Картина катакомб — Носит

символический

характер . это

нет

образ Христа, святых или различных событий священной истории,

как значок,

но выражение определенных мыслей о Христе и Церкви».

Представители православия сходятся во мнении, что у церкви нет доказательств

использование изображений в богослужении первыми христианами. Правда, некоторые богословы пытаются убедить простых верующих в том, что такие доказательства были, но они просто не дожили до наших дней. Вот как об этом писал доктор богословия, православный архиепископ С. Спасский (1830–1904) в своем труде «О иконопочитании» (глава «Святые иконы II и III веков»):

«Со второго и третьего веков христианская церковь подвергалась гонениям и гонениям в это время, многие священные изображения условного или символического характера

(под С. Спасский поясняет, что это катакомбное искусство, а также художественное оформление ваз, ламп, колец и других предметов. — Прим автора); но до нас дошло мало священных образов

ясный и прямой

(Непонятно, какой смысл С. Спасский хотел придать словам «не много», если нет других изображений, если не катакомбы, отдаленно напоминающие иконы. Вероятно, он снова говорит об убранстве пещеры. — NdA), в 1-х, потому что христиане боялись этих изображений выдать себя язычникам, во 2-х, потому что боялись, что сами изображения не будут осмеяны язычниками, в 3-х, потому что при этом Когда среди христиан было много евреев, которые были против одних и тех же священных образов, в 4, не говоря уже об усилиях язычников по уничтожению образов, созданных христианами, самое разрушительное время следующих столетий уменьшило количество христианских икон второй и третий века».

Из текста видно, что архиепископ пытается объяснить отсутствие литургических образов, дошедших до нас из первобытной церкви, разными аргументами. И, конечно же, их принимают приверженцы иконопочитания. Однако факты остаются фактами. Огромное количество

списки Евангелий, Послания Апостолов, сочинений и писем ранних христиан, датируемых вторым и третьим веками, в том числе

открытым

осуждая язычество и иудаизм. Поскольку они выжили, это означает, что язычники и евреи не смогли их уничтожить. Поэтому непонятно, как и почему абсолютно все относительно «безобидные» иконы 2-го и 3-го веков в их огромном количестве (если бы ранние христиане использовали иконы в богослужениях, то, конечно, их количество составляло бы десятки, сотни тысяч), «враги христианства» уничтожили все. Уместен также вопрос: «Куда пропали иконы четвертого и пятого веков, потому что в то время уже не было гонений на церковь?» Если предположить, что все первые иконы были уничтожены иконоборцами в 8-м и 9-м веках, почему остались иконы 6-го, 7-го, 8-го и 9-го веков? Ответ на эти вопросы прост и логичен: не сохранилось ни одной иконы из I-III веков, потому что их тогда не могло быть, а в IV-V веках почитание изображений только начало формироваться, то есть , чтобы в то время икон как таковых, видимо, еще не существовало.

Недоверие иконопоклонников к фактам отчасти можно понять, потому что все их познания о Боге неразрывно связаны с иконами и реликвиями. Рядом с этими «святилищами» происходило их возрастание в Господе. Поэтому многие представители Православия сердечно привязаны к любимым предметам поклонения и искренне верят, что христиане использовали их всегда.

Однако ряд авторитетных богословов объективно оценивают исторические факты. Известный православный писатель, выпускник Православного богословского института преподобного Сергия Радонежского, Лепахин В.В. (1945 г.р.) в своей книге «Икона и образ» прямо утверждает, что создание икон начало формироваться в византийскую эпоху

, то есть не ранее четвертого десятилетия четвертого века (Византию стали называть Восточной Римской империей, образованной императором Константином в 330 году со столицей в городе Константинополе, бывшем городе Византия):

«Иконография

формат

на византийской земле

, и богословская логика почитания икон кристаллизовалась

в том же месте

».

В церкви также есть документы, свидетельствующие об отрицательном отношении некоторых выдающихся христиан ранневизантийского периода (после четвертого десятилетия четвертого века) к началу внедрения изображений в литургическую практику. Стоит отметить, что некоторые православные лидеры пытаются дискредитировать исторические свидетельства, которые так или иначе противоречат общепринятым церковным канонам. Для этого либо снижается авторитет автора, «обнаруживая» в нем симпатию к какому-то еретическому движению, либо ставится под сомнение само авторство произведения: мол, это ложь последовательных противников учения церкви. Последнее, среди прочего, касается писаний Епифания Кипрского, епископа Саламинского на Кипре (ум. 403), против использования изображений Иисуса и апостолов в церкви, о которых он писал в своем «Трактате» против делающих изображения »(п. 12, 16-18), письмо императору Феодосию (п. 19,23), письмо Иоанну Иерусалимскому (п. 9).

«Как правило, невозможно изобразить Бога непостижимым, необъяснимым и неописуемым. Он (Христос. — Н. Д. А.) Сам во время Своего прихода на землю не повелел нигде делать

Ваш образ, поклоняйтесь ему или смотрите на него; такая команда …

чужак

Священное Писание,

избегать

верующих от Бога и возвращает их к древним

идолопоклонство

… Никто из древних отцов не обесчестил Христа, сделав Его изображения, и не вешал их в церкви или в своем доме; то же самое и с изображениями пророков и апостолов».

Исторические записи показывают, что идея почитания

изображений

лицо

Христос прочно овладел умами церковных иерархов только в конце седьмого века. 82 ° правило VI Вселенского (православного) Собора Труллы 691-692 предписывает заменить в церквях изображения Агнца, сообщенные Предтечей Иоанном Крестителем, человеческим образом Иисуса:

«На некоторых честных иконах перстом Предтечи изображен агнец, принятый по образу благодати, по закону, который показывает нам истинного агнца, Христа, Бога нашего. Почитание древних изображений и балдахина, посвященных Церкви , как знамения и предопределения истины, мы предпочитаем благодать и истину, приветствуя их как исполнение закона. По этой причине, чтобы искусство живописи могло представить совершенное в глазах всех, отныне мы повелеваем изображению агнца, снимающего грехи мира, Христа, Бога нашего, на иконах, чтобы изображать природу человека, а не старого ягненка;

ибо это, созерцая смирение Бога-Слова, приводит нас к воспоминанию о Его жизни во плоти, о его страданиях и его спасительной смерти, и, таким образом, было совершено искупление мира».

Видимо, с этого времени иконоборчество в церкви стало набирать обороты. В 754 году в Константинополе состоялся VII Вселенский собор, в котором участвовали 338 епископов. Собор осудил почитание икон, назвав его идолопоклонством в нарушение второй заповеди Декалога:

«Рисование

он напоминает Нестория, который разделяет воплощенного для нас Сына и Бога-Слова на двух сыновей (несторианство осуждено на 3-м Вселенском Соборе в 431 г. — прим ред.). Он напоминает Ария и Диоскора, Евтихия и Севера, которые учили, что две природы Христа слились и смешались

(Монофизитство осуждено IV Вселенским собором 451 года — ред.)

.

Что за глупая мысль для художника ради жалкого удовольствия желать невозможного, то есть рисовать смертными руками то, во что они верят своим сердцем и что они исповедуют своими устами?

Художник сделал икону и назвал ее Христос. Имя «Христос» — это имя как Бога, так и Человека. Следовательно, икона — это икона и Бога, и человека. И поэтому он описал, как его слабоумие представлялось неописуемым божеством как описание сотворенной плоти, или он смешал несвязанную комбинацию и впал в злую иллюзию слияния.

Таким образом, он совершил два богохульства в отношении Божественности: описательность и слияние. Икопоклонник попадает под такое же богохульство

».

Но уже в 787 году был созван другой собор, который объявил решение предыдущего недействительным. История принятия столь важного церковного указа очень интересна. Несмотря на решение Вселенского Собора 754 г., некоторые иконопоклонники не сдавались, ожидая смены политической или духовной власти. В 784 году, после смерти патриарха Павла, мирской королевский советник Тарасио возглавил восточную церковь. По мнению некоторых историков и религиоведов, его избрание было продиктовано исключительно желанием ценителей икон использовать влияние светского чина на императора, чтобы вызвать новую волну противостояния иконоборцам. Более тридцати лет (с 754 г.) всемирная Церковь жила, соблюдая библейское учение, согласно которому почитание изображений является идолопоклонством. Но новый патриарх мирян приступил к созыву следующего Вселенского Собора. Стоит отметить, что западная (ныне католическая) церковь не так сильно увлекалась иконопочитанием, как восточная (ныне православная), сохранившаяся до наших дней. Поэтому новому Патриарху Восточной Церкви пришлось немало потрудиться, чтобы представители Папы пришли на совет по кворуму. Рукоположенному мирянину без духовного образования, соответствующего его чину, было легче уступить Риму, поскольку длительное догматическое противостояние Восточной и Западной церквей его не сильно беспокоило. Патриарх быстро принял условия, поставленные Папой: реституция конфискованного имущества Римской церкви; восстановление папской юрисдикции над церковным округом, захваченным иконоборцами. Папа также официально объявил, что кресло Святого Петра на земле имеет первенство и было установлено, чтобы быть главой всех церквей Бога, и что только она может называться «Вселенской Церковью». В то же время он выразил недоумение по поводу «экуменического» титула Константинопольского патриарха и попросил, чтобы этот титул никогда не использовался в будущем.

Собор не был созван сразу, его дату пришлось перенести, так как епископы и государственные деятели иконоборцев препятствовали его применению государственной военной силы. И только после разоружения иконоборцев иконоборцы смогли созвать собор. Проницательная императрица Ирина, почитающая иконы, послала гарнизоны в поддержку иконоборцев на войне в Малой Азии якобы для встречи с арабами, а взамен привела набранные войска во Фракию и Вифинию, где взгляды иконоборцев еще не были распространены. Конечно, новые воины слепо подчинялись императрице.

Стоит отметить, что на Соборе 787 года в Никее часть епархий была представлена не полностью, а представители некоторых регионов вообще не присутствовали. В открытии собора приняли участие 257 епископов и 308 епископов подписали послание собора. Однако Собор был признан вселенским со всеми вытекающими отсюда последствиями. Епископы, присутствовавшие на соборе 754 г., были избавлены и освобождены от суровых наказаний при условии отставки. Таким образом, был создан прецедент, и все соборы были подвергнуты сомнению, потому что вселенский собор отменил решение другого вселенского собора.

Надо откровенно сказать, что II VII Вселенский Собор, опубликовав свои доктрины, больше не пытался ссылаться на Библию, а объяснял свои решения необходимостью соблюдения традиций церкви.

Статьи 7 и 9 7-го Никейского Собора 787 г гласят:

«Подобно тому, как видение честных икон было отнято у Церкви, они оставили некоторые другие обычаи, которые должны быть возобновлены и, таким образом, сохранены согласно писаному уставу. По этой причине, даже если честные храмы освящаются без святых мощей мучеников, мы устанавливаем: положение мощей должно исполняться в них обычной молитвой. Если отныне найдется некий епископ, освящающий храм без святых мощей: пусть его выбросят вон, как если бы он нарушил церковные традиции

Все детские сказки, жестокие насмешки и фальшивые писания, сочиненные против честных икон,

они должны отдать епископство Константинополя, чтобы они были помещены в другие еретические книги. Если вы обнаружите, что кто-то такое скрывает: тогда епископ, или пресвитер, или диакон, да

он будет исключен из своего звания, а мирянин или монах будет отлучен от церкви

от общности церкви».

Стоит отметить, что Западная церковь неоднозначно отреагировала на решение Второго VII Вселенского Собора в 787 году. Несколько лет спустя на Западе появилось знаменитое эссе из Книги Карла (Libri Carolini) о разногласиях по этому вопросу почитания икон. В этом произведении, а также во Франкфуртском соборе 794 г и Парижском соборе 825 г осуждалась всякая религиозная служба перед иконами, но не отрицалось убранство церкви как таковой.

А решение II VII Вселенского Собора 787 г не прижилось и в Восточной Церкви. В 815 г император Лев и патриарх Константинопольский Феодот созвали 2-й Собор иконоборцев в церкви Святой Софии, отменив постановления Собора 787 г и восстановив определения Собора 754 г. Собор 815 г., как и христиане Западной церкви он не называл украшение церкви идолопоклонством, но выступал против зажигания свечей и ламп перед изображениями. После собора епископов и настоятелей иконопоклонников снова сняли со службы, а иконы вывезли из храмов.

Иконоборчество длилось около ста лет. В течение этого огромного периода времени уважаемые и известные христиане искали истину путем переговоров и, к сожалению, кровопролития. Только в 843 году на Константинопольском соборе, созванном императрицей Феодорой, второй VII Вселенский собор 787 года одержал окончательную победу. В память об этом событии в Православии установлен праздник «Торжество Православия», который отмечается ежегодно в первое воскресенье Великого поста.

Метанойя: по какому признаку определить, что она в тебе произошла?