Информация

Родился: 12 ноября 1439 года, село Язвище-Покровское, Волоколамск. Умер: 9 сентября 1515 года

Предыстория конфликта между старцами

Основные разногласия между Нилом Сорским и Иосифом Волоцким в начале XVI века возникли из-за их отношения к собственности на землю. Чтобы полностью понять суть этого спора, необходимо внимательнее присмотреться к Православной Церкви в России того периода.

Монастыри всегда считались обителью мира и добра, куда человек может прийти и спрятаться от мирской суеты. Изначально такие места были образцом подвижничества и труда, но со временем монастыри стали приобретать богатства и земли, которые им давали князья и бояре. Часто на их землях располагались села, которые вместе со всеми жителями переходили в собственность настоятелей. Сами монастырские храмы сверкали золотом и драгоценными камнями. Все содержащиеся в них украшения также были подарками прихожан.

Настоятели, которые управляли монастырским хозяйством и обладали настоящим богатством, со временем перестали быть образцами кротости и смирения. Они активно вмешивались в княжескую политику, влияли на принятие тех или иных решений и глубже погружались в мирскую жизнь.

В 15 веке расширилось обогащение монастырей. В этот период времени были представления о последних годах существования мира. Поэтому многие составили завещания для церковных монастырей в надежде избежать адского огня. Многие священники получили свое последующее назначение только за счет денежных пожертвований, что не соответствовало самой идее христианства.

Все эти эксцессы очень серьезно волновали руководителей церкви. Более того, в начале XVI века в России стали массово возникать еретические движения. Их представители, прежде всего, указали духовенству на искоренение денег и любовь к деньгам. Ситуация стала критической и требовала немедленного решения.

Виды иноческой жизни

Мы уже говорили, что судьбы Нила Сорского и Иосифа Волоцкого во многом схожи. Поэтому неудивительно, что каждый из них в свое время стал основателем православного монастыря. Однако по своей природе эти монастыри были совершенно разными.

Дело в том, что если рассматривать монашескую жизнь по определенной типологии, оказывается, что строящиеся и уже действующие монастыри могут быть трех типов:

- Хостел. Это самая распространенная категория монашеских организаций в России. Это означает, что у монастыря обширное хозяйство, иногда насчитывающее несколько соседних деревень. Такое количество земли требовало разумного управления, но часто приводило аббатов в искушение. Поэтому в русских монастырях обычаи не всегда подходили людям, посвятившим свою жизнь служению Господу.

- Одиночество. Редкие монахи превратились в отшельников. Они выбрали абсолютное уединение и пошли по нему в отдаленные места, где были построены очень скромные дома. Чаще всего это была небольшая пирога или какая-то хижина. В нем отшельник проводил все свое время в молитве и служении Богу, ел дары земли, но обычно эта категория монахов жила днем, унижая тем самым собственную плоть.

- Лыжная жизнь. Этот тип монастырской обители представляет собой нечто среднее между двумя уже описанными. Скити строились как небольшие монастыри с двумя или тремя кельями. Монахам приходилось зарабатывать себе на жизнь трудом, а свободное время посвящать молитве. Природные явления в скити были проявлением аскетизма и наложения определенных ограничений на плоть.

У Нила Сорского и Иосифа Волоцкого были серьезные разногласия во взглядах на организацию монашеской жизни. Поэтому, когда основывали монастыри, все подходили к этому процессу с точки зрения наилучшего служения Богу.

Собор 1504 года

Спор между Нилом Сорским и Иосифом Волоцким произошел на церковном соборе, когда стоял вопрос о монашеских владениях. Старейшина Нил считал, что монастыри должны полностью отказаться от владения землей и другими богатствами. На примере своего скетча он пытался убедить общественность в необходимости жить только собственным трудом и не принимать пожертвования от людей.

Конечно, такой взгляд на монашество устраивал не всех церковных служителей. И в отличие от Сорского говорил Иосиф Волоцкий. Несмотря на то, что он придерживался строгих взглядов на устав и монашескую жизнь, монах был убежден, что в монастырях должны быть богатство и земля. Но он считал их основной целью помочь бедным. В монастыре игумена Волоцкого в тяжелые времена могли найти убежище до пятисот человек. Все получили кров и еду.

Кроме того, старец Иосиф выступил перед советом монастырей как центров грамотности в России. Получить образование, почитать книгу или произведение священнослужители можно было только в стенах монастырей. Следовательно, лишение их богатства автоматически исключает возможность помогать людям и обучать их.

После выступления преданных присутствующие разделились на два лагеря. Позже стали называться несобственники и иосифляне. Расскажем немного подробнее о каждой группе.

Иосифляне: основные идеи

Иосиф Волоцкий был не только монахом-подвижником, но и активной фигурой, активно высказывавшейся по различным вопросам монашеских и церковных правил. Взгляды настоятеля Волоцкого разделяли многие православные христиане, что привело к образованию так называемых иосифианцев, последователей старца, отстаивавших его взгляды.

Интересно! Они довольно грубо вели себя в полемике с последователями Нила Сорского, которые придерживались совершенно иных взглядов. Основная идея движения заключалась в защите права монастырей на владение землей.

Монах активно поддерживал муниципальную систему монастырей: владение большими земельными участками позволяет монахам не только существовать без переменной поддержки спонсоров, но и вести активную просветительскую деятельность среди населения, а также раздавать милостыню и благотворительность. Нил Сорский, напротив, выступал против землевладения монастырей, отстаивая полный аскетизм.

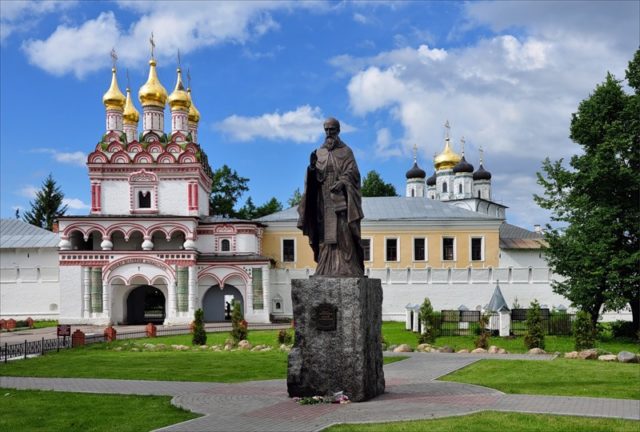

Памятник Иосифу Волоцкому, Иосиф Волоцкий монастырь

Подвижники несли идеи наставника в массы христиан; они стремились не только изменить порядок монастырей, но и внести изменения в законы штата, чтобы монахи получили законное право владеть землей. Кроме того, они также утверждали:

- необходимость храмовых украшений;

- полезность огромного хозяйства монахов;

- обеспечение населения продуктами питания во время неурожая;

- открытая монастырская деятельность;

- необходимость украшать церкви картинами;

- миссионерское служение среди мирян;

- пригодность богатого орнамента для икон и церковной утвари.

Активное противостояние двух течений достигло своего пика в 1504 году, когда иосифляне выступили перед Генеральным советом Церкви с резким осуждением непобедителей (последователей Нила Сорского). Их поддержал князь Иван III Васильевич и получил признание церкви.

Иноческий путь

Около 1459 года Иван вместе со своим другом Борисом Кутузовым, тоже из дворянской семьи, решил принять монашеский постриг. Впоследствии отец и мать монаха, все его братья и трое внуков приняли монашеский постриг.

Изначально Иван Санин отправился в Саввинский монастырь в городе Твери. Однако местный монастырский устав не показался Ивану очень строгим, и вскоре он перебрался в Боровский монастырь в Пафнутий Боровский.

Здесь Ивана встретили с любовью. Наконец-то сбылось его самое главное желание: 13 февраля 1460 года состоялся монашеский постриг с именем Иосиф.

Преподобный Иосиф с большим усердием исполнил свое послушание. Он был особенно чувствителен к посещениям больных: «кормить и поить больных, поднимать и заправлять постели, как если бы он сам был болен и работал чисто для всех, как если бы он служил самому Христу». Житие преподобного Иосифа гласит, что «в церковных песнопениях и чтении немножко, как пьесе и добросердечному славянину, как нигде больше радуют голоса слушающих».

Иосиф около восемнадцати лет провел в Боровском монастыре в непрестанной молитве и труде.

В 1477 году скончался Пафнутий Боровский. Перед смертью он назначил Иосифа своим преемником. Вскоре Иосиф был рукоположен в священники. Назначенный игуменом монастыря, он попытался ввести строгое общежитие на примере монастырей Киево-Печерский, Троице-Сергиевский и Кирилло-Белозерский, но столкнулся с резким недовольством монахов.

Канонизация преподобного Иосифа

За заслуги перед Православной Церковью Иосиф Волоцкий был удостоен канонизации. Произошло это через 64 года после его смерти. Мощи святителя до сих пор хранятся в основанном им монастыре. Кроме того, здесь можно увидеть его цепи. Около девяти лет назад возле монастыря был открыт памятник великому подвижнику Иосифу Волоцкому.

Чем помогает этот святой? Этот вопрос часто задают православные, читая тропарий старцу. Найти эту информацию в старинных летописях невозможно, так как всего несколько лет назад патриарх Кирилл благословил святого за просьбу о помощи в определенной местности.

Так чем же помогает Иосиф Волоцкий? Этому старцу нужно молиться тем, кто ждет помощи в сфере православного дела. Святой защищает этих людей и помогает им вести свой бизнес.

Даровитый юноша

Преподобный Иосиф Волоцкий родился 14 ноября 1439 года в дворянской семье Саниных. При святом крещении ему было присвоено имя Иван. Семья Саниных состояла на службе у князя Бориса Волоцкого (1449-1494 гг.).

Иван III отправляет в Казань своих братьев Андрея и Бориса Волоцких. Миниатюра кода лицевой хроники

Саниным принадлежало село Язвище, находящееся в Волоцком удельном княжестве. Известно, что кроме Ивана у них было еще трое детей. В восемь лет Иван Санин научился грамоте у старца Арсения в Крестовоздвиженском монастыре в Волоцке.

Иван отличался своим мастерством и большим усердием в религиозном служении. Он был настолько одарен, что за один год изучал Псалтирь, а за другим — все Священное Писание. Его необыкновенная память поразила всех. Он умел наизусть молиться Псалтирь, Евангелие, Апостола.

Нестяжатели: суть движения

Философия Нила Сорски и его речи на церковном совете дали толчок к возникновению движения, подобного не-собственникам. Старец в подтверждение своих суждений привел тот факт, что во время пострига монахи всегда приносили клятву не корыстолюбия. Поэтому владение какой-либо собственностью, даже в виде монастырских земель, считалось прямым нарушением голосования.

У последователей старца было свое отношение к княжеской власти. Его автоматически поместили над самой церковью. Князь был представлен Нилом Сорским как мудрый, справедливый и достойный человек, который вполне может служить церковным администратором.

Старец считал, что все земли, принадлежащие монастырям, должны быть переданы князьям, чтобы они могли благодарить свой народ за верное служение с наделом земли. В свою очередь, несобственники надеялись получить от государства широкие возможности в плане решения религиозных вопросов. Нил Сорский был уверен, что в связи с отказом от мирских дел монахи смогут больше времени уделять своему прямому долгу — молитве. При этом они могли жить только собственным трудом и незначительными пожертвованиями. Но сами монахи были обязаны подавать милостыню всем бедным, независимо от их положения и положения.

Биография

Преподобный Иосиф Волоцкий, в миру Иоанн Санин, родился 14 ноября 1440 г. (по другим данным — 1439 г.) в селе Язвище-Покровское близ города Волоколамска в семье благочестивых родителей Иоанна (в Иоанники) и Марины (в схеме Марии)… В семилетнем возрасте Иоанна отправили учиться к добродетельному и просвещенному старцу Воздвижения Крестовоздвиженского Волоколамского монастыря. Отличавшийся редким умением и необычайным усердием в молитве и церковном служении, одаренный юноша за один год изучил Псалтирь, а через год — все Священное Писание. Он стал чтецом и певцом в монастырской церкви. Современники поражались его необыкновенной памяти. Часто, не имея ни…

Преподобный Иосиф Волоцкий, в миру Иоанн Санин, родился 14 ноября 1440 г. (по другим данным — 1439 г.) в селе Язвище-Покровское близ города Волоколамска в семье благочестивых родителей Иоанна (в Иоанники) и Марины (по схеме Марии)… В семилетнем возрасте Иоанна отправили учиться у добродетельного и просвещенного старца Волоколамского Крестовоздвиженского монастыря Арсения. Отличавшийся редким умением и необычайным усердием в молитве и церковном служении, одаренный юноша за один год изучил Псалмы, а через год — все Священное Писание. Он стал чтецом и певцом в монастырской церкви. Современники поражались его необыкновенной памяти. Часто, не имея ни одной книги в своей келье, он выполнял монашеский устав, читая по памяти Псалтирь, Евангелие, Апостола, предписанные уставом.

Еще до того, как стать монахом, Иоанн вел монашеский образ жизни. Читая и изучая Священное Писание и труды святых отцов, он постоянно пребывал в размышлении о Боге. Как отмечает биограф, «он глубоко ненавидит сквернословие и богохульство, а также возмутительный смех своей юности».

В двадцатилетнем возрасте Иоанн избирает стезю монастырских предприятий и, выйдя из родительского дома, отправляется в пустыню, которая находилась недалеко от Тверского Саввинского монастыря, известным старцем, строгим подвижником Варсануфием. Но правила монастыря не показались юному подвижнику достаточно строгими. По благословению старца Варсануфия он отправляется в Боровск, к преподобному Пафнутию Боровскому, почитаемому старцем Высоцкого монастыря Никитой, учеником иноков Сергия Радонежского и Афанасия Высоцкого. Простота жизни престарелого святого, труды, которые он разделял со своими братьями, и неукоснительное исполнение монашеского устава соответствовали настроению души Иоанна. Преподобный Пафнуцио с любовью приветствовал пришедшего к нему молодого подвижника и 13 февраля 1460 года постриг его в монашество с именем Иосифа. Это исполнило величайшее желание Джона. С рвением и любовью молодой монах нес возложенные на него тяжелые послушания на кухне, в пекарне и в больнице; Свое последнее послушание преподобный Иосиф исполнил с особым усердием, «накормил и поил больных, поднял и застелил постели, как если бы он сам был болен и работал чисто для всех, как если бы он служил самому Христу». Большие духовные способности молодого инока проявились в чтении и пении в церкви. Он был музыкально одарен и обладал таким голосом, что «в церковном пении и чтении, немного, как пьеса, и хороший рабский вокал, как будто нигде больше порадуют голоса тех, кто слышит». Вскоре монах Пафнутий назначил Иосифа экклесиархом в церкви, чтобы тот наблюдал за исполнением устава церкви.

Иосиф провел около восемнадцати лет в монастыре монаха Пафнуцио. Суровое обязательство монашеского послушания под непосредственным руководством опытного настоятеля было для него прекрасной духовной школой, воспитавшей в нем будущего способного наставника и руководителя монашеской жизни. По кончине инока Пафнутия († 1 мая 1477 г.) Иосиф был рукоположен в иеромонахи и по воле умершего игумена был назначен игуменом Боровского монастыря.

Преподобный Иосиф решил преобразовать монашескую жизнь на основе строгого общежития по примеру монастырей Киево-Печерского, Троице-Сергиевского и Кирилло-Белозерского. Однако это встретило решительное сопротивление со стороны большинства братьев. Лишь семь благочестивых монахов придерживались единого мнения с настоятелем. Преподобный Иосиф решил обойти русские общежития монастырей, чтобы исследовать лучший строй монашеской жизни. Вместе со старцем Герасимом он прибыл в Кирилло-Белозерский монастырь, являвшийся образцом строгого подвижничества, основанного на общежитии. Знание жизни монастырей укрепило взгляды преподобного Иосифа. Но, вернувшись по воле князя в Боровский монастырь, преподобный Иосиф встретил былое упорное нежелание братьев изменить привычное правило отшельника. Итак, решив основать новый монастырь со строгим общинным уставом, он с семью единомышленниками отправился в Волоколамск, родные леса, известные ему с детства.

В то время в Волоколамске правил благочестивый брат великого князя Иоанна III Борис Васильевич. Услышав о добродетельной жизни великого подвижника Иосифа, он радушно встретил его и позволил поселиться в своем княжестве у слияния рек Струга и Сестра. Выбор этого места сопровождался знаменательным явлением: надвигающаяся буря на глазах у изумленных путешественников снесла лес, как будто освободив место для будущего монастыря. Именно здесь в июне 1479 года подвижники установили крест и поставили деревянный храм в честь Успения Богородицы, освященный 15 августа 1479 года. Этот день и этот год вошли в историю как дата основания церкви. Успенский монастырь Пресвятой Богородицы на Волок-ламе, впоследствии названный в честь своего основателя. Монастырь был восстановлен довольно рано. Сам основатель много работал при строительстве монастыря. «Он разбирался во всем человеческом: рубил дрова, возил бревна, рубил и пилил». Работая со всеми в течение дня в монастырском здании, он ночевал в уединенной молитвенной келье, всегда помня, что «похоти ленивого убивают» (Притчи 21, 25). Хорошая репутация нового подвижника привлекала к нему учеников. Число монахов вскоре увеличилось до ста, и авва Иосиф старался во всем быть примером для своих монахов. Проповедуя воздержание и сдержанность во всем, внешне он ничем не отличался от других: его постоянной одеждой были простые холодные тряпки, туфлями служили рафийные туфли из деревянной рафии. Он первым появился в церкви, читал и пел на клиросе с другими, читал лекции и последним покинул церковь. Ночью святитель игумен обходил монастырь и кельи, сохраняя покой и молитвенное трезвость возложенных ему Богом братьев; если ему доводилось подслушивать праздный разговор, он объявлял о своем присутствии, стуча в дверь, и скромно уходил на покой.

Основное внимание преподобный Иосиф уделял внутреннему устройству монашеской жизни. Он ввел более суровую общину в соответствии с разработанным им «Правилом», которому подчинялись все служения и послушания монахов, и вся их жизнь управлялась: «и в хождении, и в словах, и в делах». Основой Устава было полное бескорыстие, отрезанность воли и непрекращающийся труд. У братьев было все общее: одежда, обувь, еда и так далее. Никто из монахов не мог ничего взять в келью без благословения настоятеля, даже книги и иконы. По обоюдному согласию монахи оставили часть трапезы бедным. Работа, молитва, дела наполнили жизнь братьев. Молитва Иисуса не сходила с их уст. Безделье рассматривалось авва Иосифом как главное орудие дьявольского соблазнения. Сам преподобный Иосиф неизменно брал на себя самые трудные послушания. Многое в монастыре занималось перепиской богослужебных и святоотеческих книг, так что вскоре Волоколамское книжное собрание стало одним из лучших среди русских монастырских библиотек.

С каждым годом обитель преподобного Иосифа все больше улучшалась. В 1484 — 1485 гг. На месте деревянной была построена каменная церковь Успения Богородицы. Летом 1485 года его написали «проницательные живописцы земли русской» Дионисий Иконник с сыновьями Владимиром и Феодосием. В росписи церкви также приняли участие племянники и ученики монаха Доситео и Вассиан Топорков. В 1504 году в честь Святого Богоявления поставили теплый трапезный храм, затем построили колокольню, а под ней — храм во имя Пресвятой Богородицы Одигитрии.

Преподобный Иосиф воспитал целую школу знаменитых монахов. Одни из них прославились в исторической деятельности церкви: были «пастырями добрыми», другие прославились просветительскими делами, третьи оставили благоговейную память и были достойным образцом для своих благочестивых монашеских подвигов. История сохранила для нас имена многих учеников и сподвижников инока Волоколамского игумена, которые в дальнейшем продолжали развивать его идеи.

Жизнь Сант’Абба Джузеппе была непростой и мирной. В трудное для Русской Церкви время Господь воспитал его как ревностного поборника Православия для борьбы с церковными ересями и разногласиями. Величайшим подвигом преподобного Иосифа было обличение ереси иудействующих, стремившихся отравить и исказить основы русской духовной жизни. Как святые отцы и учителя Вселенской Церкви излагали догматы Православия, вознося свой голос против древних ересей (Духобор, борец Христов, иконоборец), так святой Иосиф был провозглашен Богом противостоять ложным учениям иудеев и творить первый сборник русского православного богословия — великая книга «Просветитель». Проповедники Хазарии также приходили к святому равноапостольному Владимиру, пытаясь соблазнить его иудаизмом, но великий креститель Руси гневно отверг претензии раввинов. После этого инок Иосиф пишет: «Великая Русская земля оставалась в православной вере пятьсот лет, пока враг спасения диавол не привел злого еврея в Великий Новгород». В 1470 году в сопровождении литовского князя Михаила Олельковича в Новгород прибыл еврейский проповедник Схария (Захария). Воспользовавшись несовершенством веры и эрудицией некоторых духовных лиц, Схария и его приспешники внушили трусливое недоверие церковной иерархии, склонной к восстанию против духовной власти, соблазненной «самодержавием», то есть личной волей каждого в вопросах веры и спасения. Постепенно соблазны сводились к полному отречению от Матери-Церкви, к осквернению святых икон, к отказу от почитания святых, составляющего основу национальной нравственности. Наконец, они привели ослепленных и обманутых к отрицанию спасительных таинств и основных догматов Православия, помимо которых нет ни богопознания, ни жизни, ни спасения — догмат Святой Троицы и догмат » Воплощение. Если бы не были приняты решительные меры, «все православное христианство погибло бы из-за еретических учений». Так был задан вопрос из истории. Соблазненный евреями великий князь Иоанн III пригласил их в Москву, сделал двух выдающихся еретиков-первопосвященников — одного в Успенском соборе, другого в Архангельских соборах Кремля, а также пригласил самого ересиарха Схарии в Москву. Все, кто был приближен к князю, начиная с главы правительства, писаря Федора Курицына, брат которого стал главой еретиков, были втянуты в ересь. Невестка великого князя Елены Волошанки также приняла иудаизм. Наконец, митрополит еретик Зосима был назначен на престол великих московских святых Петра, Алексия и Ионы.

Борьбу с распространением ереси возглавили инок Иосиф и святитель Геннадий, епископ Новгородский († 1505; память 4 декабря). Свое первое послание «О Таинстве Святой Троицы» преподобный Иосиф написал еще монахом в Пафнутьев Боровском монастыре — в 1477 году. Волоколамский Успенский мужской монастырь с самого начала стал духовным оплотом Православия в борьбе с ересью. Здесь записаны основные богословские творения преподобного аввы Иосифа, здесь возник «Просветитель», прославивший его великим отцом и учителем Русской Церкви, здесь зародились его пламенные антиеретические послания, или, как монах сказал, что сам скромно называл их «записными книжками». Исповедь преподобного Иосифа Волоцкого и святого архиепископа Геннадия увенчалась успехом. В 1494 году еретик Зосима был отстранен от епископства, в 1502-1504 годах нечестивые и нераскаявшиеся иудействующие — хулители Святой Троицы, Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы и Церкви — были соборно осуждены.

Существует мнение о разногласиях и разногласиях двух великих деятелей русского монашества конца XV - XVI веков: иноков Иосифа Волоцкого и Нила Сорского († 1508; память 7 мая). Обычно они представлены в исторической литературе как лидеры двух «противоположных» направлений в русской духовной жизни: внешнего делания и внутреннего созерцания. Это в корне неверно. Преподобный Иосиф в своем «Правиле» дал синтез русской монашеской традиции, которая непрерывно исходит от афонского благословения преподобного Антония Печерского через преподобного Сергия Радонежского до наших дней. «Правило» пропитано необходимостью полного внутреннего возрождения человека, подчинением всей жизни задаче спасения и обожествления не только каждого монаха в отдельности, но и соборного спасения всего человеческого рода. Важное место в «Правиле» занимает потребность монахов в непрерывном труде в сочетании с внутренней молитвой и церковью: «монах никогда не должен бездействовать». Работа, как «соборная работа», представляла для Иосифа самую суть церковности: веру, воплощенную в добрых делах, совершенную молитву. С другой стороны, монах Нил Сорский, несколько лет подшедший к Афону, принес оттуда учение о созерцательной жизни и «разумной молитве» как о средстве исихастского служения монахов миру, как постоянной духовной деятельности, в сочетании с личным физическим трудом, необходимым для их существования. Но духовный труд и физический труд — это две стороны единого христианского призвания: живое продолжение творческой деятельности Бога в мире, охватывающей как идеальную, так и материальную сферу. В этом отношении иноки Иосиф и Нил являются духовными братьями, равноправными продолжателями святоотеческой церковной традиции и наследниками заветов преподобного Сергия. Преподобный Иосиф высоко оценил духовный опыт монаха Нила и послал к нему своих учеников для изучения опыта внутренней молитвы.

Преподобный Иосиф был активным общественным деятелем и сторонником сильного централизованного государства Москвы. Он — один из вдохновителей учения о Русской Церкви как продолжательнице и носителю древнего вселенского благочестия: «Русская земля ныне переполнена благочестием». Идеи преподобного Иосифа, имевшие большое историческое значение, впоследствии были развиты его учениками и последователями. От них исходил в своем учении о Москве как Третьем Риме престарелый Филотео Псковского Спасо-Елеазаровского монастыря: «два Рима пали, а третий стоит, а четвертого нет».

Взгляды иосифлян на важность монастырской собственности для строительства храмов и участие Церкви в общественной жизни в контексте борьбы за централизацию власти московского князя, его оппонентов — сепаратистов пытались опровергнуть за своих собственных целей политики, несправедливо использующие для этого мюнхенское учение о мирских делах и собственности. Эта оппозиция породила ложное представление о враждебности указаний монахов Иосифа и Нила. Действительно, оба направления закономерно сосуществовали в русской монашеской традиции, дополняя друг друга. Как видно из «Правил» св. Иосифа, за основу было взято полное бескорыстие, отказ от самих понятий «твое и моё.

Шли годы. Монастырь, созданный усилиями и подвигами святого Иосифа, процветал, и его основатель, становясь старше, готовился к переходу в вечную жизнь. Перед смертью он принял Святые Таинства, затем созвал всех братьев и, научив их миру и благословению, благосклонно отдохнул на 76-м году жизни 9 октября 1515 года.

Надгробная речь преподобного Иосифа была написана его племянником и учеником, преподобным Досифеем Топорковым.

Первая «Житие» святого аввы написана в 40-х годах XVI века преподобным монахом Крутицким епископом Саввой Черным с благословения митрополита Московского и всея Руси Макария († 1564 г.). Он был включен в составленную Макарио «Великую Минею-Четию». Другое издание «Жития» принадлежит перу обрусевшего болгарского писателя Льва-филолога при участии монаха Зиновия Отенского († 1568).

Местный праздник преподобного был учрежден в Иосифо-Волоколамском монастыре в декабре 1578 года по случаю столетия со дня основания монастыря. 1 июня 1591 года при патриархе Иове во всей церкви было учреждено празднование его памяти. Святой Иов, ученик постриженного Волоколамского Святой Ерман Казанский, был большим почитателем преподобного Иосифа, автора службы, начертанной на нем в Минеи. Ученик святых Эрманно и Барсануфио был также сподвижником и преемником Патриарха Иова священномученика Патриарха Гермогена († 1612, память 17 февраля), духовного лидера русского народа в борьбе за освобождение от польского нашествия.

Богословские творения преподобного Иосифа составляют неотъемлемый вклад в сокровищницу православной традиции. Как и все церковные писания, вдохновленные благодатью Святого Духа, они продолжают быть источником жизни и духовного знания, сохраняя свое богословское значение и актуальность.

Тропарь Иосифу, игумену Волоцкому, чдтв

Как удобрения поста и отцы красоты, /

милость предъявителя, рассуждение лампы, /

все верные, сходящиеся, хвала /

кротость учителя и ереси постыдных, /

мудрый Иосиф, российская звезда, /

молиться Господу /

помилуй наши души.

Литературная деятельность

Преподобный не только вел активную просветительскую и монашескую деятельность, но также является автором ряда литературных произведений и был талантливым церковным писателем.

Иосиф Волоцкий — небесный покровитель православных бизнесменов

Перуанский игумен владеет работами:

- книга «Просветитель» — законченный ортодоксальный учебник, созданный как средство борьбы с ересью иудействующих;

- «Ответ неверным…» — книга о монастырских житиях русских святых;

- «Послание иконописцу» — советы и наилучшие пожелания всем мастерам, обладающим талантом создавать сакральные изображения;

- «Три слова о иконопочитании» — произведение, раскрывающее важность иконописи;

- «Послания» — собрание писем, написанных для ряда влиятельных людей своего времени, включая князя Ивана III, архимандрита Васияна, митрополита Симона и других.

Литературные произведения игумена еще не утратили смысла: он поднял и раскрыл важные для православного общества темы, такие как почитание русских святых монахов, иконопись и борьба с различными ересями.

Важно! Послания не только цитируют мысли монаха, но и раскрывают мысли философа и богослова, заботящегося о Русской Православной Церкви и заботящегося о ней.

Основание обители

Затем Иосиф вместе с монахами-единомышленниками отправился в пределы Волоколамска, где в то время правил Борис Васильевич. Князь с радостью принял священника, разрешил им поселиться в своих границах, у слияния рек Струги и Сестры, дал людям возможность построить церковь.

известно, что выбор места для монастыря сопровождался знаменательным явлением: наступление шторма перевернуло лес на глазах у Иосифа и других монахов, как будто он предоставил место для будущего монастыря. Именно здесь в июне 1479 года подвижники установили крест и заложили деревянную церковь в честь Успения Богородицы, освященную 15 августа 1479 года. Это было началом основания Успенского монастыря близ Волока Ламского (в настоящее время — город Волоколамск Московской области).

Иосифо-Волоколамский монастырь

Монастырь был построен довольно рано. Джузеппе много работал над строительством монастыря. «Он был искусен в любой человеческой работе: рубил дерево, перевозил бревна, рубил и пилил», — говорит его Life.

Хорошая репутация местного подвижника привлекала к нему учеников. Вскоре количество монахов выросло до ста. Иосиф проповедовал воздержание и умеренность во всем. Он был одет в простое лохмотье и парусиновые туфли. На глазах у всех жителей он приходил в церковь, читал и пел на клиросе с другими, читал лекции и последним покинул церковь. Ночью Иосиф следил за тем, чтобы монахи проводили время в молитвах, а не в разговорах. Он прошел по камерам и, если услышал какой-нибудь разговор, сразу же постучал в дверь и ушел.

Башня монастыря

Основное внимание Иосиф уделял внутреннему устройству монашеской жизни. Он ввел более суровую общину в соответствии с разработанным им уставом, которому подчинялись все служения и послушания монахов, и вся их жизнь управлялась: «ходьбой, словом и делом». Основа карты — полное бескорыстие, отрезанность воли и непрекращающийся труд.

Древние фрески Успенского собора Иосифо-Волоцкого монастыря

Древние фрески Успенского собора Иосифо-Волоцкого монастыря

У братьев было все общее: одежда, обувь, еда. Никто из монахов не мог ничего взять в келью без благословения настоятеля, даже книги и иконы. По обоюдному согласию монахи оставили часть трапезы нуждающимся. Всякая лень была отвергнута. Многие в монастыре занимались перепиской богослужебных и святоотеческих книг. Так в монастыре появилась одна из лучших монастырских библиотек России.

Успенский собор Иосифо-Волоцкого монастыря

С каждым годом Волоколамский монастырь развивается и украшается. В 1484-1485 годах на месте бывшей деревянной церкви была построена каменная церковь Успения Богородицы. Фрески в храме были выполнены Дионисио Иконником со своими сыновьями Владимиром и Феодосием, а также внуками и учениками монахов Доситео и Вассиана Топорковых. В 1504 году была построена теплая трапезная церковь в честь Богоявления Господня, затем была построена колокольня, а под ней храм Пресвятой Богородицы Одигитрии.

Иосифо-Волоколамский монастырь

После революции 1917 года монастырь был закрыт, в его зданиях разместились детский дом, школа и кинотеатр в Успенском соборе. В 1989 году монастырь был возвращен Русской Православной Церкви.

Вид на Успенский собор Иосифоволоцкого монастыря

примечательно, что постройки монастыря вобрали в себя элементы новгородской архитектуры, и это не случайно, ведь именно через Волок Ламский и его окрестности прошли новгородцы, переправляя корабли с реки Ламы на Волошню.

Вид на входную церковь Иосифоволоцкого монастыря и памятник святителю Иосифу

Развалины колокольни с храмом в честь Смоленской Богородицы («Иже под колоколами»). Построен в 10-х годах 16 века. Находится на территории Иосифо-Волоцкого монастыря

Тропарио, пункт 5.

Как удобрение поста и отеческой красоты, милосердие дающего, рассуждение светильника, всю сходящуюся верность мы восхваляем кротость учителя и ересь постыдных, мудрого Иосифа, русской звезды. Молясь Господу, помилуй наши души.

Кондак, поз.8.

Жизнь в тревоге, мирском бунте и страстной рвоте, даже обвинительной. Житель пустыни представился. Для многих преподобный Иосиф был наставником, товарищем монаха и верным молитвенным служителем, хранителем чистоты. Молитесь Богу Богу, спасите наши души.

Сорская пустынь

Взгляды Нила Сорского на жизнь монахов существенно отличались от средневековых. Он считал, что в монастырях не должно быть больших семей. В конце концов, это приводит к желанию расширить свои земельные владения, что очень далеко от заветов Христа. Старец был обеспокоен тем, что аббаты пытались собрать в свои руки как можно больше золота и богатств, постепенно забывая о своем истинном предназначении. Одиночество Нил Сорский тоже считал неподходящим вариантом для служения Господу. Просветитель утверждал, что не всех монахов поодиночке озлобить. Обычно человек сходит с ума, теряет цель и не может выполнить заповедь о любви к ближнему. Ведь рядом с отшельниками никогда не бывает людей, поэтому они не заботятся ни о ком из живых.

Лучшим вариантом служения Богу старец считал жизнь в скетче, поэтому, вернувшись на родину, поспешил удалиться в густые леса. Пройдя пятнадцать миль от Кириллова монастыря, Нил нашел уединенное место над рекой Сора, где и основал свой скит.

Последователи Нила Сорского придерживались его взглядов на монашество. Все обитатели скита работали не покладая рук, потому что им разрешалось только это, кроме молитв. Монахи не имели права заниматься мирскими делами. Считалось, что от работы можно освободить только очень больного монаха. Обычно старец настаивал, чтобы даже те, кто не хотел работать, не ели. Этот взгляд на монашескую жизнь был довольно суров. Однако многие считали старца святым и стремились обрести покой и мудрость на территории Сорской пустыни.