- Жизненный путь преподобного

- Русь собралась

- Литературные труды

- «Житие Стефана Пермского»

- «Житие Сергия Радонежского»

- «Послание другу Кириллу»

- «Сказание Епифания мниха о пути в святой град Иерусалим»

- Жизнеописание Сергия Радонежского

- Место и время рождения

- Значение Сергия Радонежского для православных

- Предисловие к житию преподобного Сергия Радонежского

- Богословское толкование святого образа

- Видео «Молитва преподобному Сергию Радонежскому»

- Детство и первые чудеса

- Переселение в Радонеж

- Монашеская жизнь

- Служение Отечеству

- Старость и смерь преподобного

- Составитель жития Сергия Радонежского архимандрит Никон Рождественский

- Сергий Радонежский. Ручной медведь

- Сергий Радонежский. Чудо

Жизненный путь преподобного

Жизнь Епифания Мудрого стала известна последующим поколениям благодаря заметкам, которые он делал собственноручно. Происхождение монаха и точная дата его рождения неизвестны. Предполагается, что он родился в Ростове.

Есть сведения, что в молодости Епифаний много работал в библиотеке «Затвор» Ростовского монастыря Григория Богослова. Здесь он изучал основы христианства, историческую литературу, овладел греческим и другими языками. Новичок отличался от других любопытством, непреодолимым желанием приобретать знания и часами сидел за вдумчивыми книгами. В то же время он каждый день находил время для тяжелой физической работы.

В 1375 году преподобный переехал в Подмосковье и поселился в Свято-Троицком монастыре. Он оставался здесь до конца 14 века и служил келейником.

Все эти годы писателем и наставником писателя был Сергий Радонежский. Когда святой подвижник скончался, Епифаний решил поселиться в Москве. В последующие годы он оставался на службе у митрополита Киприана.

1408 год ознаменовался мрачными событиями: войско хана Едигея напало на Москву, и преподобный был вынужден переселиться в Тверской Спасо-Афанасьев монастырь. Через несколько лет он вернулся в Свято-Троицкий монастырь и стал духовным наставником братства.

Примерная дата смерти Епифания — июнь 1422 года. Писатель был похоронен как иеромонах.

Русь собралась

Молебен начался. Во время службы приехали гонцы — на Лавру шла война — доложили о передвижении врага, предупредили, чтобы они поторопились. Серджио умолял Деметрия остаться на обед. Здесь он сказал ему:

— Еще не пришло время вам носить венец победы с вечным сном; но для многих бесчисленные венцы мученичества вплетены в ваших соратников.

После трапезы преподобный благословил князя и всю его свиту, окропил S водой.

— Иди, не бойся. Бог поможет тебе.

И, наклонившись, прошептал ему на ухо: «Ты выиграешь”.

Есть величественное, с трагичным оттенком — в том, что Сергий дал в помощники князю Сергию двух монахов-монахов: Пересвета и Ослябю. Они были воинами на свете и шли к татарам без шлемов, панцирей — в виде узора, с белыми крестами на монашеских одеяниях. Очевидно, это придавало армии Деметрия священный аспект крестоносца.

20 числа Дмитрий был уже в Коломне. 26 и 27-го русские перешли реку Оку и двинулись к Дону со стороны Рязанской земли. Это было достигнуто 6 сентября. И они колебались. Ждать татар, переправляться?

Старшие и опытные губернаторы предлагали: отсюда отложить. Мамай силен, с ним Литва и князь Олег Рязанский. Дмитрий вопреки совету перешел Дон. Путь назад отрезан, а значит все вперед, победа или смерть.

Серхио также был на самом высоком подъеме в эти дни. И вовремя отправил князю письмо: «Иди, сударь, вперед, Бог и Святая Троица поможет!”

8 сентября 1380 года!

По легенде, по зову татарского богатыря Пересвет выскочил, готовый к смерти, и, схватив его с Челубеем, ударив его, упал. В то время на огромном фронте в десять миль началось генеральное сражение. Серджио правильно сказал: «Для многих венцы мучеников сотканы». Некоторые из них были сплетены вместе.

Однако монах в эти часы молился с братьями в своей церкви. Он рассказал о ходе боя. Он дал имена павшим и прочитал молитвы за умерших. И в конце он сказал: «Мы победили”.

Литературные труды

Работа Епифания Мудрого довольно обширна. Его считают создателем многих духовных произведений, но не все версии имеют веские доказательства. Среди произведений, автором которых он является, есть:

- «Жизнь Стефана Пермского»;

- «Житие Сергия Радонежского»;

- «Сообщение нашему другу Кириллу»;

- «Легенда об Эпифанио Мнихе на пути к святому городу Иерусалиму».

Сочинения монаха ярко описывают атмосферу и обычаи той эпохи, в которой он жил. Кроме того, эти работы позволяют составить представление о личности самого автора.

«Житие Стефана Пермского»

Священное Писание имеет традиционное агиографическое введение. Основная часть состоит из 17 небольших глав. В этом произведении Епифаний представляет биографию подвижника Стефана, родившегося в Великом Устюге в 1345 году. После пострига он сдружился с Сергием Радонежским, которому он поведал свои сокровенные мысли, свое желание распространять учение Христа в его родная земля.

Автор изображает Стефана бесстрашным монахом, борющимся с язычеством, разрушающим символы идолопоклонства, возводящим православные храмы и монастыри на пермской земле. Несколько раз он рисковал своей жизнью, но каждый раз спасался благодаря заступничеству Бога.

Заключительная часть «Жизни» рассказывает о смерти Стивена. Произведение имеет риторическое заключение, в которое вошли «Плач пермяков», «Плач Пермской церкви», «Молитвы о церкви», «Пишет плач с хвалой монаха».

«Житие Сергия Радонежского»

Работа создана примерно в 1418–1419 годах. В нем автор описывает земной путь Сергия Радонежского (годы жизни святителя — 1314–1392). Автор начинает свой рассказ с первых лет жизни святого Божия и заканчивается его смертным одром. Епифаний рассказывает о благочестивой жизни главного героя, его искренней любви к Господу и ближним, тяжелой повседневной работе. В нем описаны многие добродетели Сергия Радонежского, ставшие причиной его прославления перед святыми.

В произведении есть отдельная глава, в которой рассказывается о чудесах подвижника при его жизни. Из нее читатель может узнать, как Богородица явилась Сергию и вела с ним духовные беседы, а также о ее редком даре предвидения.

Основная идея «Жития преподобного Сергия Радонежского» — восхваление кротости и полного принятия воли Божией. Известно, что сам преподобный не желал никакого сана и искал молитвенного уединения. Однако Господь сказал ему основать монастырь, который благополучно существует и сегодня.

«Послание другу Кириллу»

Это письмо является ответом на неразрешенное письмо Корнилия (Кирилла), бывшего настоятеля Спасо-Афанасьевского монастыря в Твери. В нем Епифаний упоминает 4 миниатюры, изображающие собор Святой Софии в Константинополе. Однажды Кирилл увидел их в Евангелии того же писателя. В своем письме Епифаний объясняет ему, что эти рисунки являются копиями работ известного художника Феофана Грека.

Писатель познакомился с этим мастером в Москве и сдружился с ним. Произведения Феофана Грека произвели на него неизгладимое впечатление. Желая приобщиться к живописному искусству, сам Епифаний начал писать.

«Послание другу Кириллу» особенно ценится искусствоведами. Из этого источника он узнал о многих произведениях Феофана Грека, росписи каменных церквей, многовековых построек Константинополя, Халкидона, Москвы, Великого Новгорода. В своем литературном творчестве Епифаний описал собственные наблюдения за своеобразным творческим путем этого мастера, который постоянно разговаривал с другими, ходил и одновременно создавал уникальные шедевры.

«Сказание Епифания мниха о пути в святой град Иерусалим»

Во время своего монашества Епифаний Премудрый совершил несколько паломничеств. Он посетил Иерусалим, Афон, Константинополь, Константинополь. Работа посвящена одному из таких путешествий писателя.

Некоторые исследователи ставят под сомнение тот факт, что Епифаний является автором «Повести». В то же время это эссе содержит много важной информации о знаниях, которые монах получил в дальних путешествиях, и позволяет получить ответ на вопрос, почему ему дали прозвище Мудрец.

Жизнеописание Сергия Радонежского

Место и время рождения

Житие Сергия Радонежского известно в основном от его ученика Епифания Мудрого, составившего биографию преподобного. Будущий православный святой родился в семье боярина Кирилла и был крещен именем Варфоломей. Кроме него у родителей Бартоломео было трое детей. По поводу даты рождения монаха есть некоторые разногласия. Одни исследователи называют 1314 годом, другие — 1322 годом. Родиной считается село Варница, что недалеко от Ростова.

Преподобный Сергий Радонежский

Значение Сергия Радонежского для православных

Сергий Радонежский пришел на Русскую землю, когда татарское племя заполнило почти всю территорию Родины, а князья вели ожесточенные междоусобицы.

Эти грандиозные проблемы сулили России полное разорение, поэтому Господь призвал преподобного Сергия избавить народ от жестоких бедствий. Чтобы укрепить и возвысить моральные силы, давно ослабленные, святитель дал яркий пример благочестивой жизни: честное и дисциплинированное выполнение труда, ограниченность плоти и языка.

Преподобный Сергий Радонежский

Преподобный Сергий Радонежский проявил невиданное человеколюбие, терпение и знание психологических аспектов. Он умел посвящать все свое время общему делу, хорошо проповедуя истинную религиозность.

Святой не стеснялся пробовать себя в любой профессии: он занимался кулинарией, выпечкой, плотницкими работами, рубкой дров, измельчением муки. Он был верным слугой своих братьев, не щадил себя и никогда не впадал в отчаяние.

Предисловие к житию преподобного Сергия Радонежского

«Слава Богу за все и всех за любовь! Слава тому, кто показал нам жизнь мужа, святой и духовный старец, — благодарим Бога за его великую доброту, которая была на нас, как святой старец, господин. Преподобный Серджио был дан нам в нашей стране Рустей, в стране полуночи».

Так началась его легенда о жизни и деяниях нашего преподобного отца Сергия, его ближайшего ученика, блаженного Епифания. «Я поражен, — говорит он, — прошло всего несколько лет, а жизнь святого старца не написана; ни далеко, ни близко, ни больше, ни меньше».

Мы можем повторить эти слова мудрого Эайфания еще правильнее, с той лишь разницей, что от кончины преподобного Сергия до нашего времени прошло не 26 лет, а уже пятьсот лет, и до сих пор у нас нет Полная биография великого старца в современном русском языке не только в смысле самостоятельного исторического исследования его жизни и подвигов, его значения в истории Русской Церкви, русского подвижничества, русского воспитания и общего нравственного воспитания русских людей, но и простой и полный перевод жизни, написанной Крещением. Правда, разных житий преподобного Сергия более десятка, и лучший из них, конечно, составлен преподобным Филаретом Московским. Но эту Житие следовало читать на богослужениях, и ее читал сам усопший архиерей в Лавре Бозе во время ночного бдения 5 июля 1822 года. По своим внутренним достоинствам эта жизнь — золотой слиток; но, поскольку предназначено для чтения в церкви, оно обязательно отличается краткостью и опускает многие детали, которые ценны для благоговейных почитателей памяти великого святого Бога. Также упоминаются две жития преподобного Сергия, содержащиеся в сочинениях: » Русские святые », преподобный Филарет, архиепископ Черниговский, и« Жития святых Русской Церкви », А.Н. Муравьев; но ни то, ни другое не имеет даже желаемой полноты, потому что составители этих житий, описывающие жития всех русских святых, обязательно старались быть краткими в своем изложении. Из отдельных изданий следует упомянуть только одно, вышедшее уже после 2-го издания нашей книги, к 500-летию покоя преподобного Сергия: «Преподобный Сергий Радонежский и Троицкая лавра, созданная его », И Голубинский; Автор предлагает в этой книге, как он сам утверждает, «рассказ о монахе, с одной стороны, краток, а с другой — закончен, без пропусков, воспроизводя все подробности его жизни, как естественные, так и сверхъестественные. «Но даже эта книга не может полностью удовлетворить благоговейного читателя памяти великого святого Бога: достаточно сказать о ней одно, что для« краткости »ее автор не намерен давать назидательное чтение, а предлагает лишь краткое изложение фактов, собранных им из всех исторических источников и представленных в виде «биографии». Более того, эта «биография» опубликована неразрывно с «путеводителем по Лавре» и представляет собой как бы введение к этому «путеводителю». Не считаем нужным останавливаться на других отдельных изданиях, например на работе Mr. Лаврентьева, так как представляют собой плохие переделки из Епифания или просто заимствования из вышеупомянутых авторов.

Преподобный Епифаний пишет житие преподобного Сергия Радонежского. Миниатюра лицевого быта преподобного Сергия, конец 16 века

Предлагая благочестивым читателям свое описание «Жития и творчества преподобного и отца Богослова Сергия нашего», над его составлением, он считает своим долгом сказать, что не собирался писать академическое исследование о жизни святой Божий: да поставил более скромную цель: собрать в книге все, что можно найти в исторической и проповеднической литературе о преподобном Сергии, и объединить в единое целое не только все подробности его жизни, перешедшие в нас, но и те моральные уроки, которые наши проповедники извлекли из легенды о его жизни. В настоящем — пятом издании — все, что было опубликовано в 1891–1831 годах по случаю 500-летия со дня достатка святого Бога, было, по возможности, переработано, и поэтому многое в тексте было интегрировано и исправлено. Мотивацией к этой работе послужило и то, что побудило в свое время инока Епифания взяться за перо: это отсутствие в доступной духовной литературе полного жития преподобного Сергия. Подумайте: кем был преподобный Сергий для нашей Русской Церкви, для государства Российского, для русского народа? Святая Церковь прекрасно характеризует его, определяя его как столп Церкви. Он не только сам был крепким столпом Церкви Христовой, но, по словам одного из наших архипастырей, архиепископа Херсонского Никанора, «сравнивал и сравнивает всех своих близких со своей духовной натурой. 70 монастырей были основаны его учениками и учениками его учеников; его духовное потомство было главной духовной силой, которая способствовала духовному преобразованию различных полуязыческих племен, разбросанных по просторам северной и центральной России, в целое великорусское племя сплочен, одушевлен, скреплен духом Будучи сам высшим носителем православного христианского духа своим примером, назиданием и своими молитвами, он много помогал и способствует питанию этого духа всего русского православного народа — духа, который составляет руководящий принцип, сила и слава русской национальной жизни Серджио, как бесконечно у истока сильного русского духа , многие тысячи людей стекаются на поклонение, назидание, молитву. Ни один проезжающий поблизости монах не взорвет работу Сергиевой обители. Немногие иерархи Русской Церкви не упали в прах земли перед мощей преподобного Сергия. Каждый из венценосцев России приносил свои молитвы к святыне преподобного (особенно после вхождения в царство). Сюда приезжали не только члены нашего правящего дома, но и многие члены иностранных царских семей — как для молитвы, так и для изучения русской жизни в ее основе, той весной, в одном из главных источников, из которых она вытекает».

Да, наши летописцы имели все основания называть преподобного Сергия игуменом всея Руси, а Святая Церковь честно и справедливо называет его запретным властителем земли Русской! «Если бы можно было, — говорит наш известный историк В.О. Ключевский, — воспроизвести в письменной форме все, что связано с памятью преподобного Сергия, который за эти пятьсот лет молча передумал и почувствовал перед своей могилой миллионы умов и сердца, это написанное будет полным и глубоким, содержащимся в истории нашей национальной политической и нравственной жизни. И каждый из нас в душе тоже найдет общее чувство, побывав у могилы Монаха. У этого чувства больше нет истории, так как для тех, кто покоится в этой могиле, движение времени давно остановилось. На протяжении пяти веков это чувство подобно лучу солнечного света зажигалось в душе человека, который молится в этой могиле.. тысячи лет, одинаково светящиеся в чистой капле воды, сделанной для России в четырнадцатом веке, как и для своего времени, и редкие из них дадут вам удовлетворительный ответ; но на вопрос: что насчет русского для них, далеких потомков людей четырнадцатого века, и почему теперь они приходят к нему, все ответят твердо и внятно».

так характеризует великое духовное значение преподобного Сергия, с одной стороны — одного из наших знаменитых духовных поворотов, с другой — одного из глубоких знатоков нашей отечественной истории.

В другом своем слове, обращаясь к жизни нашего преподобного отца Сергия, архиепископ Никанор справедливо заявляет, что эта жизнь «переносит нас в мир новый, пусть и древний, мир других людей — святых людей, — других взглядов — святых видения, — другие обычаи — святые обычаи, в мире отречения от мира и себя, в мире святых великих дел, в мире свободного и непоколебимого ношения креста Христова… Почувствуйте в душе разницу в гармонии этого мира с дисгармонией нашего внутреннего и внешнего мира, а с одной стороны ты мирно настраиваешь свое сердце нежностью, — так я бы взлетел, как голубь, и полетел бы туда, в пустыню, 500 лет назад , — а с другой стороны у меня разбивается сердце, что мне невольно приходится прожить жизнь многих лет моего века »… Преподобный Иоанн Лествичник справедливо говорит:« как бедные, видя настоящие сокровища, они знают даже бедность подробнее: так душа, читая рассказы про великие добродетели святых отцов, смиряется в их помыслах».

Так благотворно действуют на душу описания деяний великих святых Божиих, таким был преподобный отец Сергий. «Как ароматы, — говорит митрополит Московский св. Платон, — чем больше они потирают руками, тем больше они источают ароматы: тако и жития святых, чем больше мы углубляем в них нашу медитацию, тем больше они» открывает святость и славу праведников и нашу пользу ». Но это сравнение все же недостаточно сильное: ароматы со временем теряют силу своего аромата, а жизнь святых — никогда. Это неиссякаемые центры благословенного огня, из которых каждый может зажечь в себе один и тот же огонь божественного рвения, и сколько бы этих огней он ни зажег, они сами никогда не угаснут…

От биографа обычно требуется не только познакомить читателя со всеми событиями из жизни описываемого человека, но и нарисовать перед ним живого человека, познакомить с внутренним духовным миром этого человека, дать читателю возможность, чтение биографии, жизнь с человеком, с которым он представлен, восхищение его достоинствами, как бы дыша воздухом той эпохи, в которой этот человек жил и действовал. Справедливо сказать, что в жизни святого человека эти требования могут быть выполнены лишь частично. В Бозе покойный московский святой Филарет однажды сказал об этом так: «Для нас ненадежно использовать предположения для проникновения в души святых, которые намного выше нашего созерцания. Надежнее следовать простым рассказам очевидцев и свидетелей близкие им ». Действительно: описывая жизнь обычного смертного, писатель может больше полагаться на свой духовный опыт; описывая жизнь подвижника, он сам должен быть подвижником…

Увы, но у того, кто взялся составить эту книгу, нет такого необходимого условия, чтобы написать полную жизнь нашего преподобного отца Сергея! Глубоко сознавая свою духовную бедность, он и не подумал бы о такой грандиозной работе, если бы перед ним не было сочинения писателя первой жизни Серджио, его ближайшего ученика, монаха Епифания. Этот ученик нахмурился, ему было дано только воплотить в себе добродетели своего великого учителя, испытать духовную и аскетическую жизнь под его руководством и, таким образом, он смог описать жизнь своего святого лучше, чем кто-либо другой… Но он тоже осознавал всю сложность такого дела и сказал: «И преодолевает нашу слабость и разум предмета разговора… Отнюдь не из страха, что удобно хранить молчание» и приложи палец к его губам, я узнаю свою слабость… Ибо моя работа быстрее силы, потому что я слаб, и груб, и неразумен .. и молитва того почтенного старика соблазняет и мучит мою мысль, и заставляет слова благодати и писать «рассказчики…» Если я не напишу, но не напишу никому, я боюсь осуждения притчи своего ленивого раба, который скрывал свой талант и который ленивый».

С такими мыслями начал свое дело первый благоговейный «описатель» живого Сергиева. Излишне говорить, как должен подходить к этому вопросу недостойный писатель нашего греховного времени? И он должен признаться, что, не без долгих колебаний, он решил свою работу, прося помощи в молитвах преподобного старца и его прирожденного ученика Епифания Мудрого .. из писаний мудрых отцов-подвижников Божиих, которые их изображали заявляет, согласно собственному опыту, в своих трудах…

Архиепископ Вологодский и Тотемный Никон Рождественский (1851-1919) — составитель жития преподобного Сергия Радонежского

Пойдем, благочестивый читатель, шаг за шагом по стопам блаженного Епифания; мы с благоговением слушаем его простое, теплое и искреннее повествование; мы также слушаем уроки, которые наши святые извлекают из своей истории: Платон и Филарет — митрополиты Московские, Филарет, архиепископ Черниговский, Никанор, архиепископ Херсонский и другие проповедники и благочестивые писатели… И если эта книга дает вам возможность расслабиться ваша душа хоть немного, пока вы ее читаете, даже если на несколько минут забываете о земной суете, которая вас окружает, чтобы мысленно и сердцем перенестись в далекое время, но так близко нашему сердцу, исконной древности, чтобы тратить побыть со святыми и почитаемыми обитателями густых лесов Радонежа, вдохнуть благоухание молитв Сергиева, насладиться созерцанием его боголюбивого смирения — тогда мы будем считать себя счастливыми и воздадим Господу славу. И если наша книга не удовлетворяет ваше любопытство, если компилятор что-то не дописал, или переписал, или в чем допустил ошибку, то смиренно попросите прощения и с глубокой благодарностью примет всяческие наблюдения и указания на ошибки в случае новых публикация.

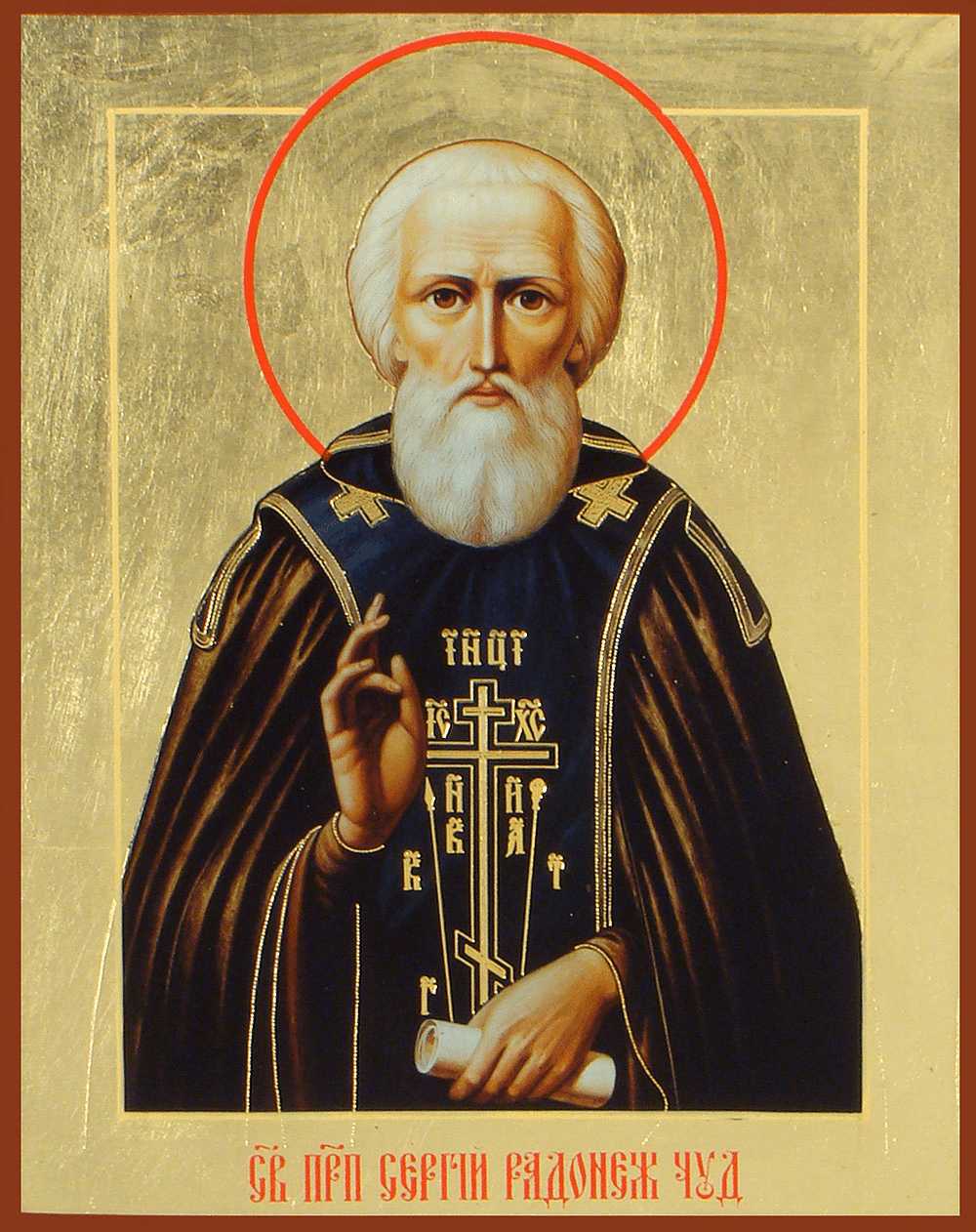

Богословское толкование святого образа

Священный образ изображает богодухновенное лицо старика. В его руке свиток, который напоминает христианину о том, что для него значит вся его жизнь: спасение души.

Перед иконой тауматурга взывают к рассуждениям правителей — ведь его усилиями в тяжелое время смут и монголо-татарского нашествия непокорные князья все же нашли общий язык и объединились против общий враг. Просят перед иконой защиты от вражеского вторжения, посылки мира.

Павел Флоренский называл Сергия Радонежского ангелом-хранителем России. И действительно, преклонив колени перед иконой преподобного Сергия, каждый христианин становится милосерднее, терпеливее и добрее, укрепляет свою веру, учится уповать на Господа нашего во всех обстоятельствах.

Видео «Молитва преподобному Сергию Радонежскому»

Детство и первые чудеса

Варфоломея отправили учиться в семилетнем возрасте. Но знания давались ему с трудом, особенно трудно было научиться читать. Тогда его братья быстро выучили письмо. Родители и учителя ругали Варфоломея и наказывали его, но это не помогло делу.

И здесь произошло первое чудо, связанное с жизнью монаха. Однажды Варфоломей встретил в лагере загадочного монаха-монаха. Старец, как ангел, встал и со слезами помолился. Варфоломей дождался окончания молитвы и рассказал старцу о своей неспособности научиться читать и писать. Старец усердно помолился и дал юноше просфору, которую тот съел. Впоследствии юноша приобрел способность быстро осваивать новые знания и вскоре превзошел своих собратьев по успехам в учебе. Эта история легла в основу картины Михаила Нестерова «Видение Варфоломею отроку». Еще в подростковом возрасте Варфоломей стал соблюдать все посты, по средам и пятницам он вообще не ел, а в остальное время ел только хлеб и воду. По ночам юноша часто не спал, а молился.

Переселение в Радонеж

Через некоторое время семья Варфоломея стала очень бедной. Это было связано с тяжелыми годами татаро-монгольского нашествия и невыносимым вымогательством. Семья святителя была вынуждена переехать из Ростова в Радонеж.

Монашеская жизнь

Уже в отрочестве Варфоломей решил посвятить свою жизнь монашеству. Родителям было наплевать, но они просили не принимать монашеский постриг до самой смерти. Варфоломей так и сделал. Он заботился о своих родителях до их смерти.

Похоронив родителей, Варфоломей отдал свою долю наследства брату Пьетро, а сам отправился в Покровский монастырь, где останавливался его брат Стефан. Затем вместе со своим братом Бартоломео он отправился в пустыню, где снесли келью и стал вести отшельнический образ жизни. Со временем рядом с кельей монахи снесли небольшую церковь и, посоветовавшись друг с другом, освятили ее во имя Святой Троицы.

Однако вскоре его брат Стефан не выдержал тягот отшельнической жизни и покинул пустыню, направившись в Москву. Варфоломей же остался в пустыне, чтобы совершить подвиг отшельника. Вскоре он принял монашеский постриг от игумена Митрофана с именем Серджио.

Жизнь Сергия Радонежского

Вскоре вокруг келии монаха начинают селиться другие монахи, ставшие его учениками. Через некоторое время количество братьев увеличилось до двенадцати. Знаменитая Троице-Сергиева Лавра берет свое начало от этого монастыря.

Став игуменом новообразованной обители, преподобный Сергий запретил монахам просить милостыню. Это стало непреложным правилом, когда все монахи жили только своим трудом. При этом сам игумен полностью соблюдал это правило на протяжении всей своей жизни и в этом был примером для монахов.

Тогда стараниями Сергия Радонежского в быт монастырей вошло так называемое общежитие вместо существовавшей ранее отдельной резиденции.

Однако в жизни братьев-монахов не все складывалось гладко. Из-за возникших разногласий преподобный Сергий покинул основанный им монастырь и основал небольшой монастырь на реке Киржач, став основателем нынешнего Благовещенского монастыря.

Помимо этих двух монастырей Сергий Радонежский является основателем многих других. Всего его учениками было основано около сорока монастырей, многие из которых впоследствии стали настоятелями других монастырей. Поэтому преподобный Сергий по праву считается родоначальником монашества на Руси.

Служение Отечеству

Преподобный Сергий Радонежский внес большой вклад в формирование единства тогдашней Руси. В те тяжелые для России годы спокойным и кротким словом он проник в самые горькие и грубые сердца враждующих князей, примирил их друг с другом и, главное, убедил их признать первенство князя Московского.

Великая заслуга святого старца в том, что в начале Куликовской битвы, упомянутой в начале этого рассказа, большинство русских князей признали верховенство московского князя Дмитрия, получившего имя Дмитрий Донской после битвы с орда Мамая.

Когда солдаты Дмитрия Донского перешли Дон и увидели войско Мамая, они остановились в нерешительности. И в это время явился посланник Сергия Радонежского, который доложил князю слова старца преподобного, сказавшего решительные слова: «Говорите мужественно, великий князь, против жестоких врагов, совсем не боясь их, и Господь Бог обязательно поможет тебе в этой битве!»

Сергий Радонежский на службе Отечеству

Старость и смерь преподобного

Преподобный Сергий Радонежский прожил долгую жизнь и скончался в возрасте семидесяти восьми лет. За полгода до смерти он сообщил братьям монастыря. Вызвав монахов, он передал настоятельницу своему ученику, дал ему краткие инструкции, после чего тот замолчал. Незадолго до смерти, предвидя свое отправление к Богу, он позвал к себе братьев и дал им последнее наставление.

Составитель жития Сергия Радонежского архимандрит Никон Рождественский

Перед вами жизнь великого русского подвижника Сергия Радонежского. Составлен архимандритом Никоном Рождественским и будущим архиепископом Вологодским и Тотемским (1851 — 1919). Житие украшено множеством икон преподобного Сергия Радонежского по тематике быта, миниатюрами, картинами и фотографиями. Предисловие архимандрита Никона Рождественского написано в дореволюционной форме.

Сергий Радонежский. Ручной медведь

Серхио однажды увидел возле клеток огромного медведя, ослабевшего от голода. И я пожалел об этом. Приносил из кельи корочку хлеба, подарил — с детства был, как и родители, «странным священником». Волосатый бродяга мирно ел. Потом она стала его навещать. Серхио всегда служил. И медведь стал ручным.

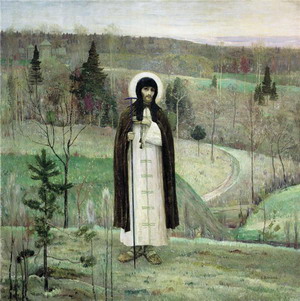

Юность преподобного Сергия (Сергия Радонежского). М. В. Нестеров

Но как бы одинок ни был в то время монах, слухи о его дикой природе продолжались. А потом стали появляться люди, прося отвести их к себе, чтобы вместе спастись. Серхио обескуражен. Он подчеркивал трудность жизни, трудности, с ней связанные. Пример Стефана был для него еще жив. То же самое, — признал я. И взял несколько…

— Преподобный Сергий Радонежский: загадки и тайны жизни

Было построено двенадцать келий. Их окружал тыном для защиты от животных. Камеры располагались под огромными соснами и елями. Высовывались пни только что срубленных деревьев. Братья возделывали среди них свой скромный сад. Жили они молча и сурово.

Сергий Радонежский во всем подал пример. Он сам резал камеры, таскал бревна, возил воду по двум водопроводным трубам в гору, измельчал на ручных мельницах, пек хлеб, готовил еду, резал и шил одежду. И я думаю, он уже хорошо плотничал. Летом и зимой он носил одну и ту же одежду, ни мороз, ни жара его не носили. Физически, несмотря на скудную пищу, он был очень силен, «имел силу против двух человек”.

это было первое и по службе.

Произведения преподобного Сергия (Сергия Радонежского). М. В. Нестеров

Так прошли годы. Община, несомненно, жила под руководством Серджио. Монастырь рос, усложнялся и должен был обрести форму. Братья хотели, чтобы Серджио стал настоятелем. И он отказался.

«Желание настоятельницы, — сказал он, — является началом и корнем жажды власти.

Но братья настояли. Несколько раз к нему «подходили» старейшины, уговаривали, уговаривали. Сам Сергий основал пустыню, сам построил церковь; кому и быть настоятелем, совершить литургию.

Настойчивость чуть не переросла в угрозы: братья заявили, что, если бы настоятеля не было, все разошлись бы. Затем Серджио, следуя своему обычному чувству меры, уступил, но тоже относительно.

«Я бы хотел, — сказал он, — лучше учиться, чем преподавать»; лучше подчиняться, чем командовать; но я боюсь Божьего суда; Я не знаю, что угодно Богу; Святая воля Господа да будет!

И он решил не противоречить — передать дело на усмотрение церковных властей.

Митрополита Алексия тогда в Москве не было. Сергий с двумя старшими братьями шел к своему наместнику епископу Афанасию в Переславль-Залесский.

Сергий вернулся с четким поручением Церкви обучать и руководить своей брошенной семьей. Он сделал это. Но свою жизнь в игумении она совершенно не изменила: скручивала свечи, варила кутью, готовила просфоры, молотила им пшеницу.

В 1950-е годы к нему пришел архимандрит Симон из Смоленской области, узнав о его святой жизни. Симона первой принесла в монастырь средства. Они позволили построить новый храм больше Святой Троицы.

С этого момента количество новичков стало расти. Камеры стали располагаться в определенном порядке. Бизнес Серджио расширился. Серджио не сразу постриг. Наблюдали, внимательно изучали духовное развитие новичка.

Несмотря на строительство новой церкви, увеличение количества монахов, монастырь по-прежнему остается суровым и убогим. Каждый существует сам по себе, нет общей еды, складов, сараев. В своей келье монах должен был проводить время в молитвах или размышлениях о своих грехах, контролировать свое поведение или читать книги S, переписывать их, рисовать иконы — но не в разговоре.

Старания мальчика и юного Варфоломея остались в настоятеле неизменными. Согласно известному пакту апостола Павла, он просил монахов работать и запрещал им выходить за милостыней.

это интересно: Житие Святой Елены Дивеевской (Мантуровой) (видео)

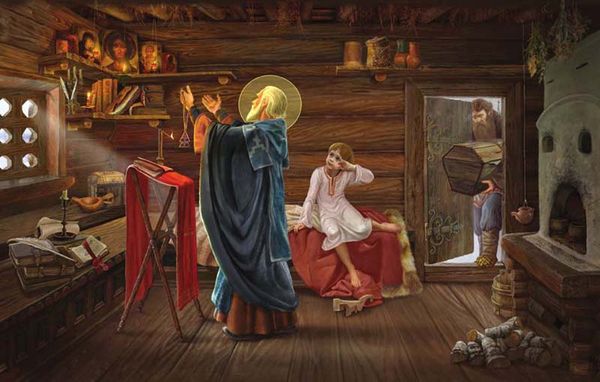

Сергий Радонежский. Чудо

Теперь он — очень обескураженный неудачами — не нашел того, что искал. Под дубом он встретил «пожилого монаха в чине пресвитера». Очевидно, старец это понимал.

— Что тебе нужно, мальчик?

Сквозь слезы Варфоломей рассказал о своих страданиях и попросил помолиться, чтобы Бог помог ему разобраться с письмом.

Видение юному Варфоломею. М. В. Нестеров

И под тем же дубом старик остановился помолиться. Рядом с ним Варфоломей — недоуздок на плече. После окончания школы незнакомец вынул из ее груди реликварий, взял частицу просфоры, благословил ею Варфоломея и велел ему съесть.

— Это дано вам в знак благодати и для понимания Священного Писания. С этого момента вы будете овладевать грамматикой лучше, чем ваши братья, сестры и одноклассники.

О чем они говорили дальше, мы не знаем. Но Варфоломей пригласил старшего домой. Родители, как обычно, бродяги, встретили его хорошо. Старец позвал мальчика в молитвенную комнату и велел читать псалмы. Ребенка обескуражила неспособность. Но посетитель сам отдал книгу, повторив заказ.

Затем Варфоломей начал читать, и все удивлялись тому, как хорошо он читает.

И накормили хозяина, за обедом рассказали о приметах про сына. Старец еще раз подтвердил, что Варфоломей теперь начнет хорошо понимать Священное Писание и выдержит чтение.

Преподобный Сергий Радонежский. М. В. Нестеров

После обряда пострига Митрофан представил преподобного Сергия Радонежского. Тайна. Серджио семь дней не выходил из своей «церкви», молился, ничего «не ел», кроме просфоры, которую ему дал Митрофан. И когда пришло время Митрофану уезжать, он попросил у него благословения на жизнь в пустыне.

Настоятель поддерживал его и успокаивал, сколько мог. И молодой монах остался один в своих темных лесах.

Перед ним предстали изображения мерзких животных и рептилий. Они бросились на него со свистом, скрипя зубами. Однажды ночью, по рассказу святого, когда в его «церкви» «пела утреня», через стену внезапно вошел сам сатана, с ним целый «бесовский полк». Они прогнали его, угрожали, напали на него. Он молился. («Да воскреснет Бог и пусть рассеется…») Демоны ушли.

Выживет ли он в ужасном лесу, в убогой клетке? Осенние и зимние метели на его Маковице, должно быть, были ужасными! В конце концов, Стефан этого не вынес. Но Серхио не такой. Он настойчивый, терпеливый и «боголюбивый”.

Так что он какое-то время жил совсем один.